Huch!? Der CO2-Fußabdruck von Print-Literatur ist größer, als man denkt – wenn man alle Bereiche von der Produktion bis zum Buchhandel und dem Weg zum Kunden einbezieht.

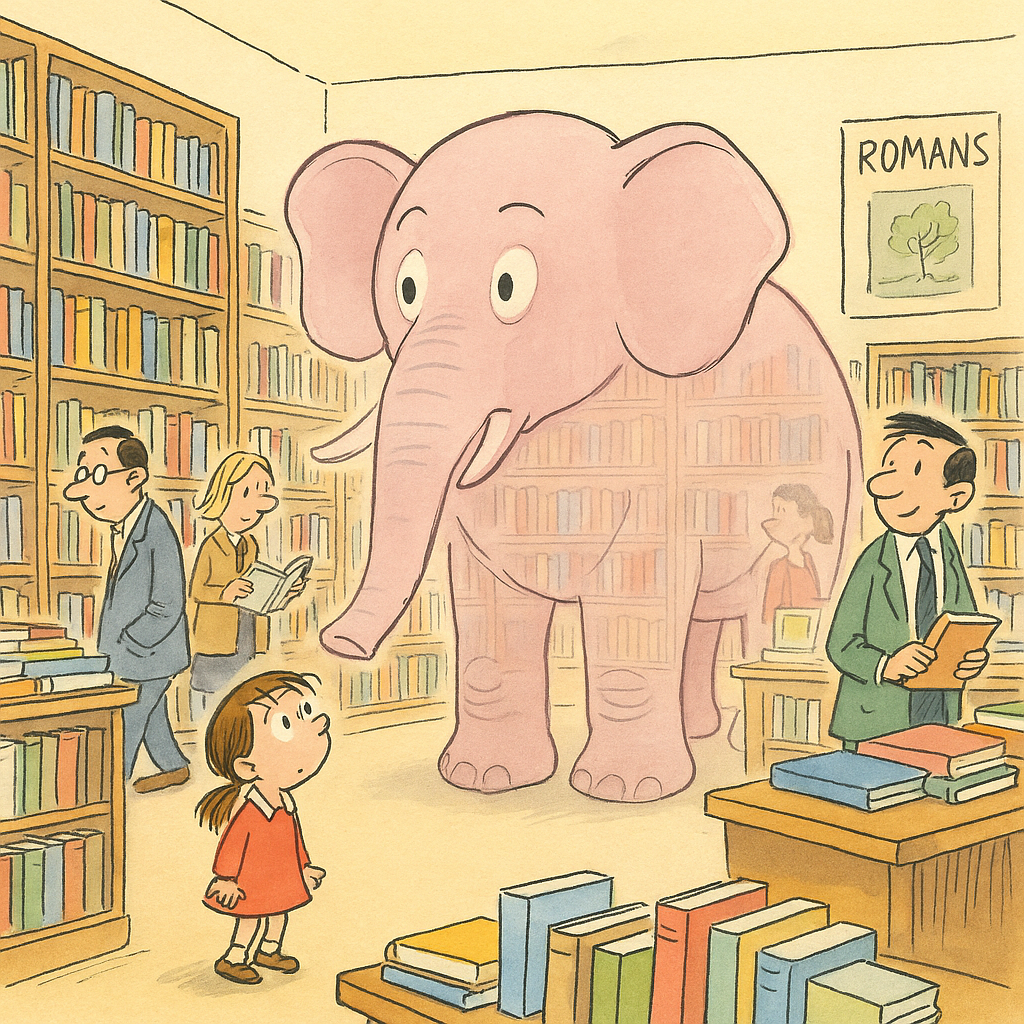

(Bild: Redaktion/PiPaPu)

In den großen Debatten über Klimaziele und CO₂-Bilanzen ging die Buchbranche bislang meist unter. Gedruckte Bücher wirken harmlos – und sind es doch nicht so ganz. Denn vom Wald bis zur Warenauslage entsteht bei jedem neuen Titel ein ökologischer Abdruck, der bislang viel zu selten gemessen wurde. In Straßburg, das ein Jahr lang als Unesco-Welthauptstadt des Buches firmierte, rückte zum Abschluss dieser Periode bei einer Konferenz ein bislang übersehener Faktor ins Rampenlicht: die Klimabilanz des Lesens.

Zwischen Papierstapeln und CO₂-Rechnern

Die „Rencontres internationales de l’écologie pour le livre“, ein internationales Branchentreffen zur Ökologie des Buches, versammelte Mitte April Verleger, Buchhändlerinnen, Drucker und Umweltexperten. Ziel: Bilanz ziehen und Wege finden, die Emissionen der Branche zu senken. Doch schon beim ersten Schritt hakt es: Viele Verlage wissen gar nicht genau, wie groß ihr CO₂-Fußabdruck ist. Zwar haben große französische Verlagshäuser wie Hachette oder Bayard eigene Berechnungen etabliert, doch branchenweite Daten fehlen bislang.

„Wir stehen erst am Anfang einer kollektiven Bestandsaufnahme“, so etwa eine Vertreterin des französischen Verlegerverbands SNE. Ein neuer CO₂-Rechner für einzelne Bücher, den das Programm Chapitres responsables bereitstellt, soll nun Abhilfe schaffen. Ein Gesamt-Bilanzbericht für die französische Buchbranche ist für 2026 geplant.

Die unbekannten Emissionen des Lesens

Was bislang schon sichtbar wird, überrascht viele: Laut Hachette entfallen alleine 40,2 Prozent der Emissionen auf die Produktion eines Buches – davon allein 23 Prozent auf das Papier. Doch dabei bleibt es nicht: weitere 13,7 Prozent entstehen bei Lagerung und Auslieferung, 27,8 Prozent entfallen auf die Arbeit in der Buchhandlung, 11,9 Prozent auf die Wege der Kundinnen und Kunden – der Buchkauf ist also auch eine Mobilitätsfrage.

Ein Vertreter von des Verlagshauses Bayard fasste es so zusammen: „Der Weg des Buches beginnt im Wald und endet beim Leser – und jede Etappe hinterlässt Spuren.“ Die größte Herausforderung sei, diese sichtbar zu machen und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten.

Auflagen runter, Wirkung rauf?

Ein zentrales Problem ist die Überproduktion. 456 Millionen Bücher kamen 2023 allein in Frankreich auf den Markt – rund 195 000 Tonnen Papier. Laut Umweltagentur Ademe bleiben 22 Prozent davon ungelesen und werden an Großhändler zurückgegeben. Die kleine, aber einflussreiche Edition Cent Mille Milliards druckt deshalb nur noch auf Bestellung. Und die Initiative „Trêve de nouveautés“ ruft Buchhandlungen dazu auf, zwei Monate lang keine Neuerscheinungen zu ordern. Ein stilles Signal gegen das Prinzip „Masse statt Klasse“.

Klimaschutz zwischen Regal und Regalnummer

Auch auf struktureller Ebene bewegt sich etwas. Der französische Buchhändlerverband hat eine eigene Kommission für Ökologie ins Leben gerufen, der SNE eine für Umwelt und Produktion. Beide Gremien arbeiten daran, ein gemeinsames Ziel zu erreichen: den CO₂-Ausstoß der Branche bis 2030 um mindestens fünf Prozent zu senken. Damit würde man zumindest den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens gerecht.

Der Elefant nimmt Gestalt an

Der Elefant steht also nicht mehr unsichtbar in der Buchhandlung. Doch wie man ihn zähmt, ist noch offen. Viel wird davon abhängen, ob sich das neue ökologische Bewusstsein in dauerhafte Praxis übersetzen lässt – nicht nur bei Papier und Verpackung, sondern auch bei Geschäftsmodellen, Lesegewohnheiten und kulturellem Selbstverständnis. Denn das Klima fragt nicht, ob eine Branche klein oder groß ist. Sondern nur, was sie tut.

Die Buchbranche & ihre Klimabilanz

Herausforderungen: Fehlende Gesamtdaten, Überproduktion, CO₂-Ausstoß bei Papier und Vertrieb

Maßnahmen: CO₂-Rechner, Print-on-Demand, Neuerscheinungs-Moratorium (Initiative „Trêve de nouveautés“), neue Umweltkommissionen

Branchenziel: Reduktion der CO₂-Emissionen um mindestens 5 Prozent bis 2030

Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.

Letzte Beiträge

Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg

Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung

Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung Kunststoff24. Oktober 2025Jahrhundert-Problem: Plastik-Abfälle in den Ozeanen extrem dauerhaft

Kunststoff24. Oktober 2025Jahrhundert-Problem: Plastik-Abfälle in den Ozeanen extrem dauerhaft Biotech23. Oktober 2025Mit Mikroben gegen den Plastikberg – Wie ein uraltes Enzym den Kunststoff neu erfinden könnte

Biotech23. Oktober 2025Mit Mikroben gegen den Plastikberg – Wie ein uraltes Enzym den Kunststoff neu erfinden könnte

Schreibe einen Kommentar