Biologie

-

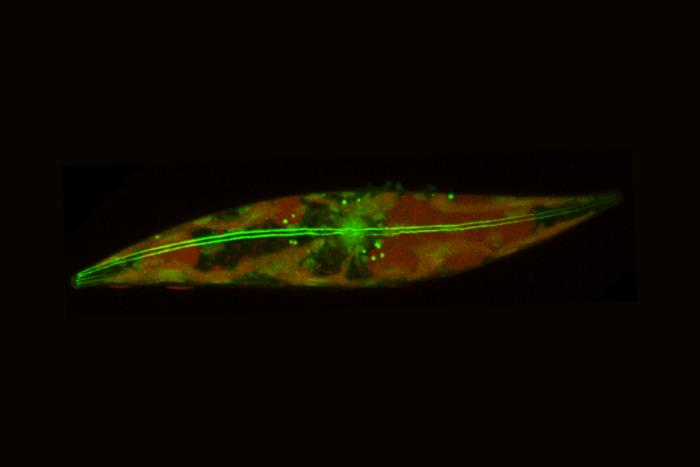

Unsichtbare Gefahr: Forschende weisen Nanoplastik in Tierzellen nach

Eine Studie des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf und der Universität Udine zeigt: Nanoplastikpartikel aus Polystyrol dringen in Tierzellen ein. Das könnte Folgen für Fruchtbarkeit, Tiergesundheit und möglicherweise auch für die Ernährungssicherheit des Menschen haben. Die Forschenden mahnen zu rascher weiterer Untersuchung.

-

Molekularer Sensor in Blättern reagiert auf Trockenstress und schließt Poren

Forschende der Universität Heidelberg haben einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, mit dem Pflanzen auf Trockenheit reagieren: Ein Eiweißkomplex in den Chloroplasten wirkt als Sensor und löst über das Hormon Abscisinsäure das Schließen der Blattporen aus. Damit könnten künftig trockenresistentere Nutzpflanzen gezüchtet werden.

-

Wie Genvielfalt das Korn der Zukunft widerstandsfähig macht

Eine internationale Studie des Earlham Institute und des Helmholtz Zentrums München hat bislang unerkannte genetische Vielfalt im Weizen entdeckt. Diese neue Karte des „Pan-Transkriptoms“ könnte Züchtungen beschleunigen, Erträge steigern und den Klimastress abfedern – ein Hoffnungsschub für die globale Ernährungssicherheit.

-

Die verborgene Superkraft von Biokohle

Forschende der Dalian University of Technology zeigen: Pflanzenkohle zerstört Schadstoffe direkt per Elektronentransfer – ohne Zusatzchemikalien. Bis zu 40 Prozent der Entfernung gehen darauf zurück. Das verringert Chemikalienbedarf, Kosten sowie Schlammrückstände und eröffnet nachhaltige Strategien für kommunale und industrielle Abwasserbehandlung.

-

Gute Nachrichten aus dem Regenwald: Amazoniens Bäume werden immer größer

Eine internationale Studie zeigt: Amazoniens Bäume werden seit Jahrzehnten kontinuierlich größer, vor allem dank steigender CO₂-Konzentrationen. Die Giganten des Waldes speichern enorme Mengen Kohlenstoff – doch ihr Überleben ist durch Abholzung und Fragmentierung bedroht. Der „fett werdende Regenwald“ ist Chance und Warnsignal zugleich.

-

Soziale Gene: Was Bienen und Menschen verbindet

Eine neue Studie zeigt, dass Honigbienen und Menschen gemeinsame genetische Grundlagen für soziales Verhalten haben. Forscherinnen fanden bei Bienen Varianten, die auch beim Menschen mit Interaktion verbunden sind. Das deutet auf evolutionär alte Bausteine der Geselligkeit hin, die über 600 Millionen Jahre hinweg bestehen.

-

Nanoplastik im Gemüse: Radieschen-Studie zeigt erstmals Aufnahme in essbare Pflanzenteile

Eine Studie der University of Plymouth zeigt erstmals, dass Nanoplastik in essbare Pflanzenteile gelangt. In Radieschen fanden sich Millionen Partikel in Wurzeln und Blättern. Forschende warnen vor möglichen Folgen für Mensch und Umwelt – und fordern mehr Forschung zu diesem wachsenden Risiko.

-

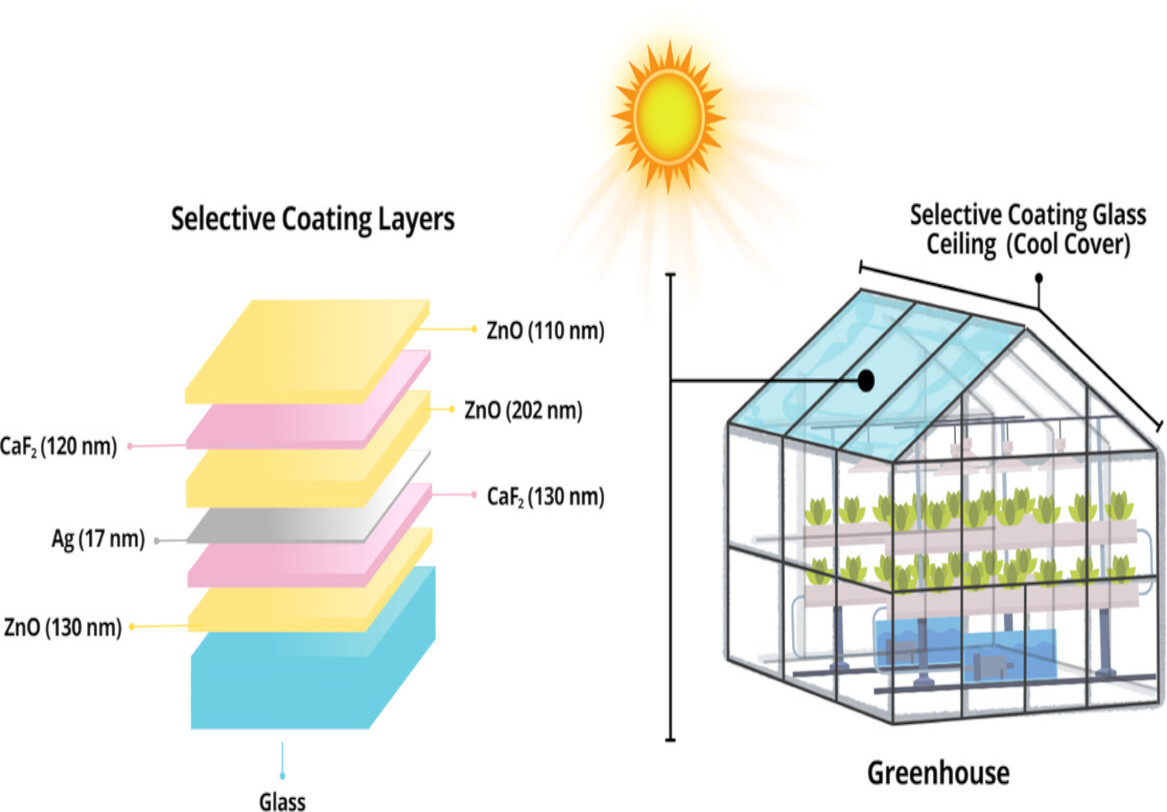

Sonnenbrillen für Pflanzen: Neue Hightech-Folie macht Gewächshäuser effizienter

Eine neu entwickelte Folie der UC Davis reflektiert Wärmestrahlung, lässt aber für Pflanzen wichtiges Licht durch. Simulationen zeigen: Gewächshäuser benötigen damit deutlich weniger Wasser und Energie. Kleine Ertragseinbußen stehen erheblichen Ressourcengewinnen gegenüber – eine nachhaltige Lösung für Landwirtschaft in heißen, trockenen Regionen.

-

Riesen-DNA im Mund entdeckt – neue Spuren im unsichtbaren Mikrokosmos

Forscher der Universität Tokio haben im Mund bislang unbekannte DNA-Giganten entdeckt: Inocles. Diese extrachromosomalen Elemente könnten erklären, wie Bakterien überleben, Krankheiten beeinflussen und sogar als Biomarker dienen. Ihre Größe und genetische Vielfalt eröffnen ein neues Kapitel im Verständnis des menschlichen Mikrobioms.

-

Leben im Eis: Wie Arktis-Algen selbst bei minus 15 Grad aktiv bleiben

Stanford-Forschende haben entdeckt, dass arktische Diatomeen selbst bei minus 15 Grad Celsius noch aktiv gleiten. Möglich wird dies durch molekulare Motoren und Schleimsekrete. Die winzigen Algen sind essenziell für Nahrungsketten unter dem Eis – und könnten wertvolle Hinweise für das Überleben der Arktis liefern.