Künstliche Intelligenz

-

Von der Wortposition zum Sinn: Wie Künstliche Intelligenz Lesen lernt

Eine neue Studie zeigt, wie KI-Systeme das Lesen lernen: Zunächst orientieren sie sich an der Wortposition, später am Sinn. Der Wechsel erfolgt plötzlich, ähnlich einer physikalischen Phase. Die Erkenntnisse könnten helfen, Sprachmodelle künftig effizienter und sicherer zu gestalten.

-

Maschinen und Menschen bilden Begriffe auf ähnliche Weise

Ein dänisches Forschungsteam hat entdeckt, dass künstliche Intelligenz beim Lernen ähnliche geometrische Strukturen nutzt wie das menschliche Gehirn. Das Prinzip der Konvexität hilft Maschinen, Konzepte zu bilden und zu generalisieren – und könnte künftig Vertrauen, Effizienz und Verständlichkeit von KI-Systemen verbessern.

-

Verborgener Verbrauch: wie viel Wasser KI wirklich kostet

Eine neue Studie der Gesellschaft für Informatik analysiert erstmals den Wasserverbrauch von Künstlicher Intelligenz entlang ihres gesamten Lebenszyklus. Sie zeigt: KI-Systeme verschlingen erhebliche Wassermengen – bei Chipproduktion, Rechenzentren und Kühlung. Die GI fordert transparente Standards und nachhaltige Infrastruktur.

-

Mini-KI mit 4 Kilobyte

Forschende aus Graz und St. Gallen zeigen, wie Künstliche Intelligenz in winzige IoT-Geräte passt. Im Projekt E-MINDS gelang es, spezialisierte Modelle mit nur 4 Kilobyte Speicher lokal auszuführen – ohne Cloud. Möglich machen das raffinierte Tricks bei Modellverkleinerung und -verteilung.

-

Leihhirn mit Nebenwirkungen

Eine neue Studie zeigt: Wer beim Schreiben regelmäßig auf ChatGPT setzt, spart zwar kurzfristig Zeit – doch zahlt womöglich langfristig mit abnehmender kognitiver Kompetenz. EEG-Daten belegen: Die Hirnaktivität sinkt messbar. Das Konzept der „kognitiven Schulden“ könnte Bildungssysteme vor neue Herausforderungen stellen.

-

Mensch-KI-Teams stellen die besten medizinischen Diagnosen

Eine neue Studie zeigt: Mensch-KI-Kollektive stellen deutlich bessere medizinische Diagnosen als ärztliche Fachkräfte oder KI-Systeme allein. Die Kombination aus menschlicher Intuition und maschineller Rechenleistung führt zu höherer Genauigkeit – weil beide unterschiedliche Fehler machen und sich dadurch gegenseitig korrigieren.

-

Prompte Emissionen

Eine Studie der Hochschule München zeigt: Je länger eine KI über eine Antwort „nachdenkt“, desto mehr CO₂ entsteht. Manche Prompts verursachen 50-mal höhere Emissionen als andere. Die Forscher fordern bewussteren Umgang – und sprechen von einem Zielkonflikt zwischen Genauigkeit und Klimaverträglichkeit.

-

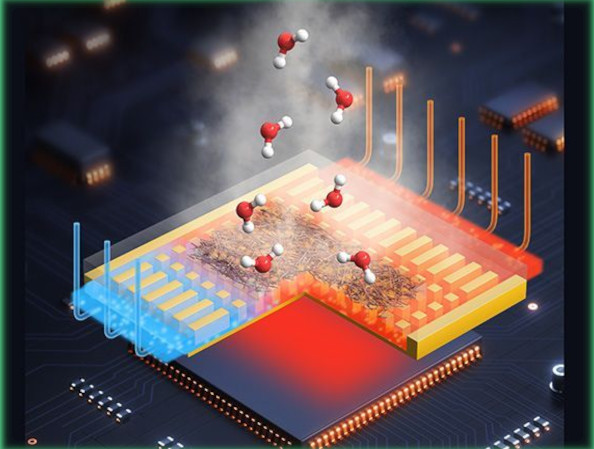

Passive Verdunstung kühlt heiße Server

Ein Team der University of California San Diego hat eine energiearme Kühltechnologie entwickelt, die auf einer speziellen Fasermembran basiert. Die passive Verdunstungstechnik könnte den enormen Energiebedarf von Rechenzentren senken und bietet eine nachhaltige Alternative zu bisherigen Kühlmethoden wie Lüftern oder Flüssigkeitspumpen.

-

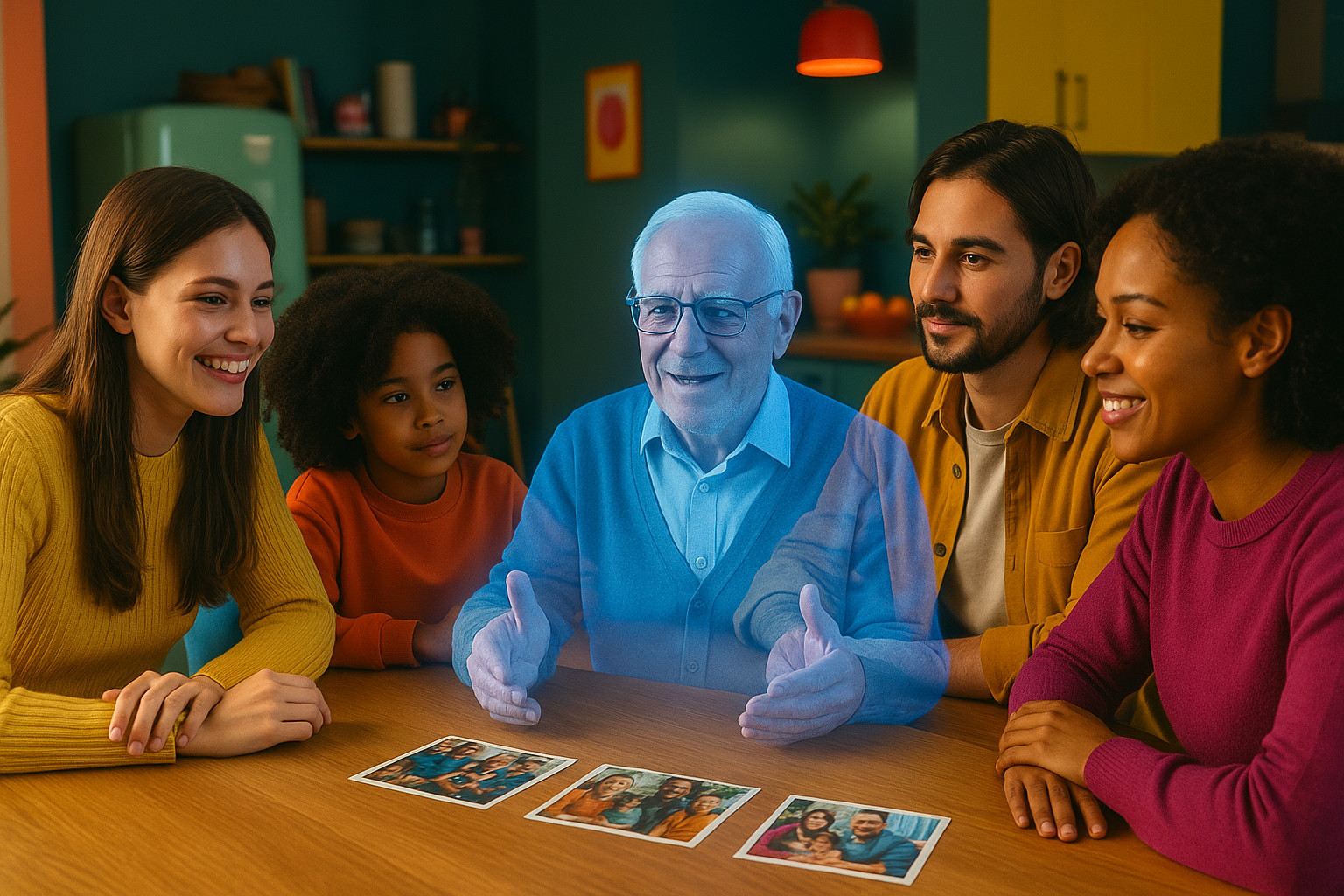

Ein Freund, ein guter Freund: Chatbot als sprechendes Familiengedächtnis?

Ein Forschungsteam rund um den Informatikprofessor Bill Tomlinson entwickelt einen KI-Chatbot, der mehr kann als nur plaudern: Er erinnert sich, er verbindet Generationen – und könnte zum sprechenden Familienarchiv werden. Doch der Weg dahin wirft ethische Fragen auf.

-

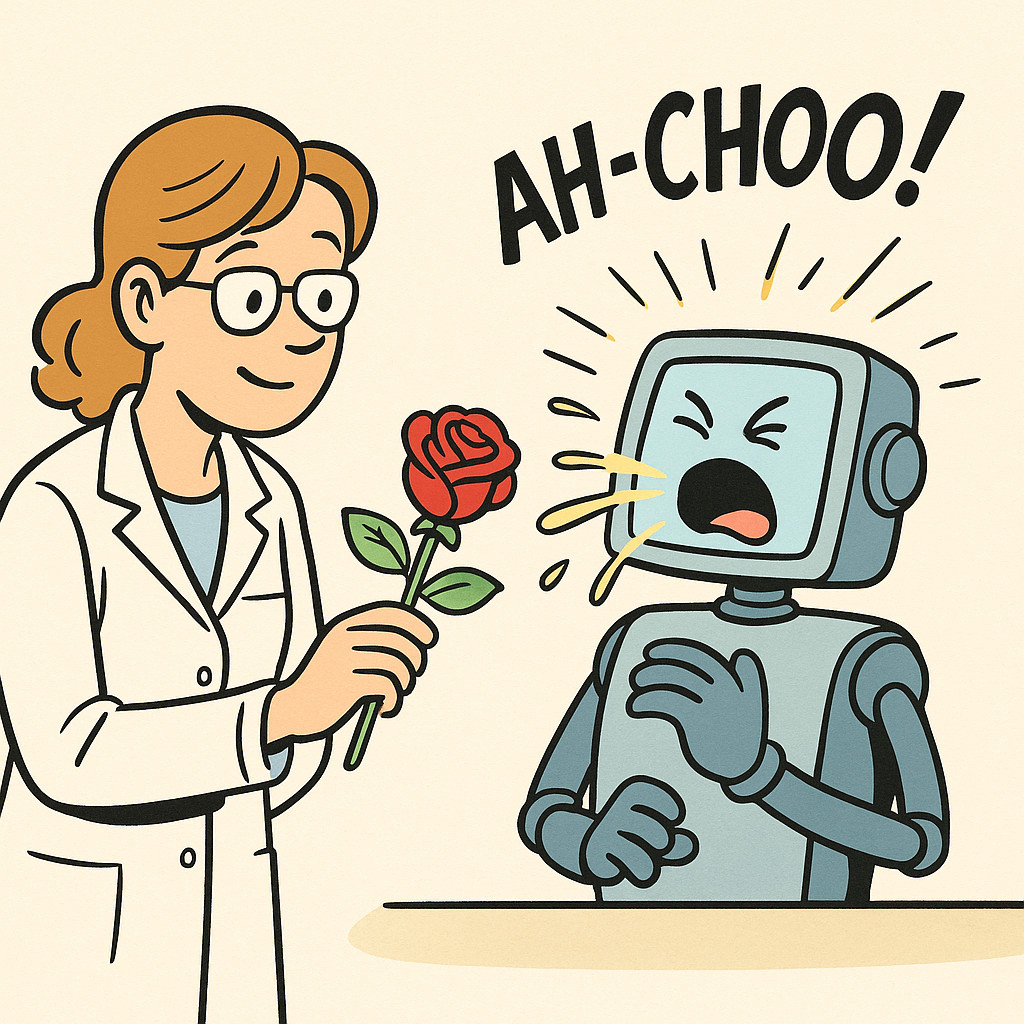

Die Kunst, eine Blume zu verstehen

Eine neue Studie zeigt: KI-Systeme können Begriffe wie „Blume“ nicht so erfassen wie Menschen, da ihnen sensorische Erfahrungen fehlen. Während KI abstrakte Konzepte gut abbildet, scheitert sie bei sinnlich erfahrbaren Dingen. Dies beeinflusst, wie KI zukünftig mit Menschen interagieren und kommunizieren könnte.