Nature Communications

-

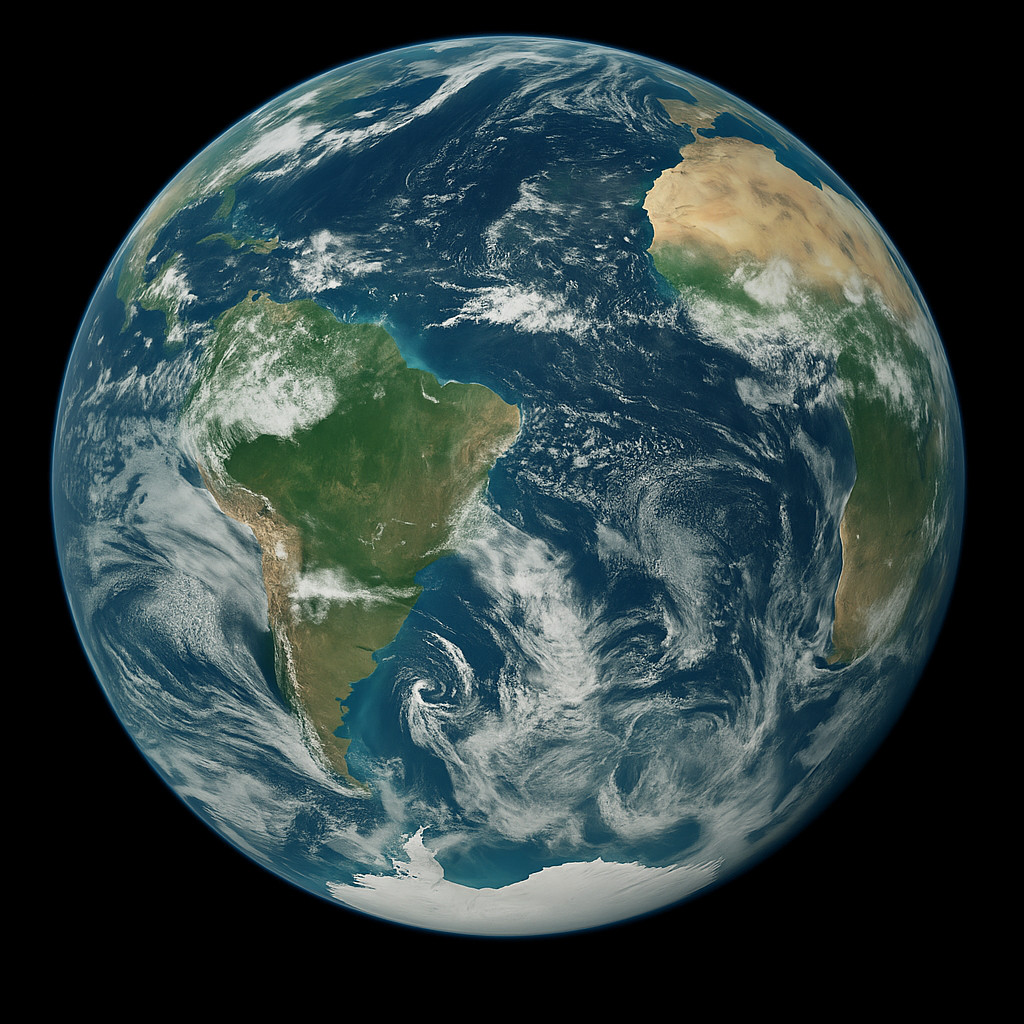

Klimatricks der Tiefsee: Wie der Südliche Ozean das Weltklima kühlt

Forschende des GEOMAR Kiel und des Laoshan Laboratory fanden heraus, wie der Südozean das Klima in früheren Warmzeiten steuerte: Eine stabile Schichtung hielt CO₂ in der Tiefe und kühlte die Erde – ein zentraler Mechanismus der Klimageschichte.

-

Molekularer Sensor in Blättern reagiert auf Trockenstress und schließt Poren

Forschende der Universität Heidelberg haben einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, mit dem Pflanzen auf Trockenheit reagieren: Ein Eiweißkomplex in den Chloroplasten wirkt als Sensor und löst über das Hormon Abscisinsäure das Schließen der Blattporen aus. Damit könnten künftig trockenresistentere Nutzpflanzen gezüchtet werden.

-

Wie Genvielfalt das Korn der Zukunft widerstandsfähig macht

Eine internationale Studie des Earlham Institute und des Helmholtz Zentrums München hat bislang unerkannte genetische Vielfalt im Weizen entdeckt. Diese neue Karte des „Pan-Transkriptoms“ könnte Züchtungen beschleunigen, Erträge steigern und den Klimastress abfedern – ein Hoffnungsschub für die globale Ernährungssicherheit.

-

Forschende warnen vor einer neuen Ära extremer Dürre

Eine Studie des IBS Center for Climate Physics warnt: Mehrjährige Day-Zero-Dürren nehmen stark zu. Bereits innerhalb von 15 Jahren könnten 35 Prozent der gefährdeten Regionen erstmals betroffen sein. Bis 2100 drohen 750 Millionen Menschen Wasserknappheit – trotz 1,5-Grad-Pfad, besonders in Städten. Der Mittelmeerraum gilt als besonderer Hotspot.

-

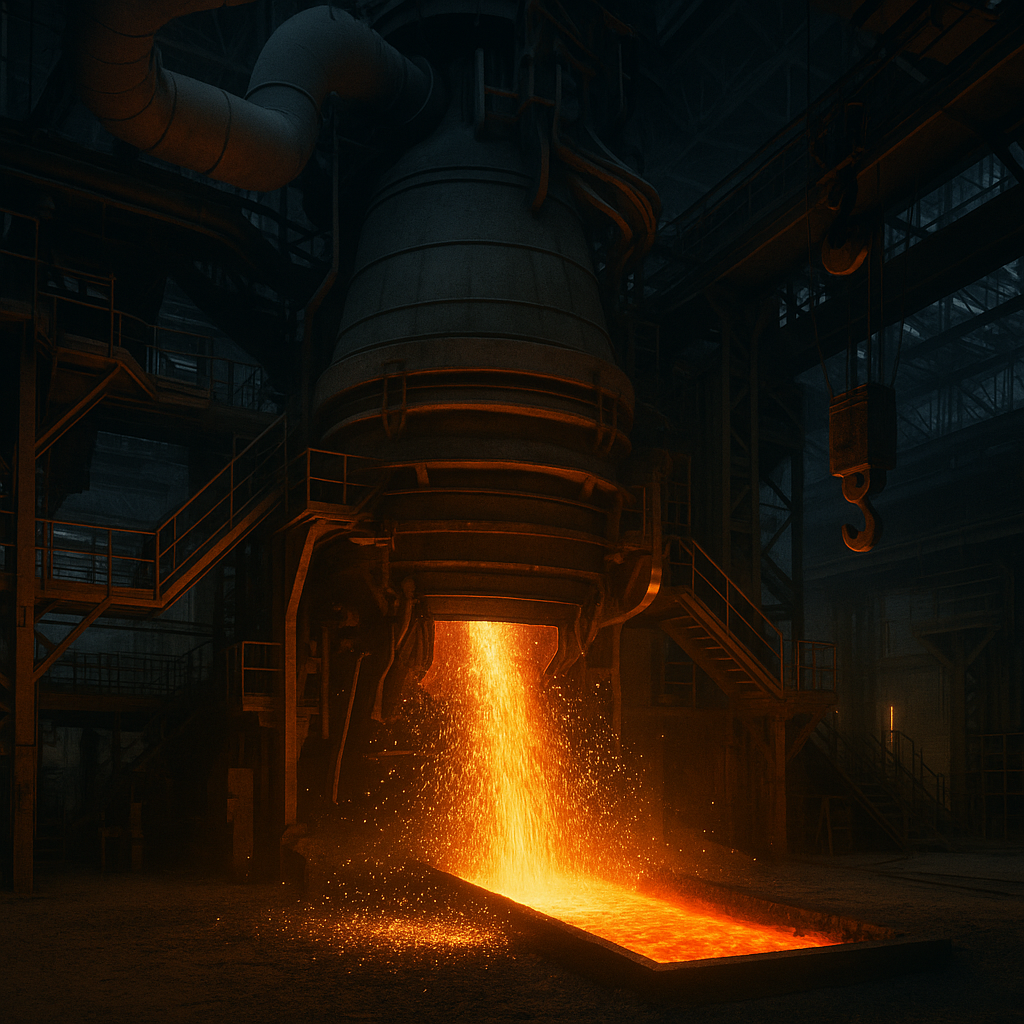

Wie Wasserstoff-Plasma die Stahlproduktion neu erfinden könnte

Forschende der University of Minnesota entwickelten ein Plasma-Verfahren, das Eisen ohne CO2-Emissionen gewinnen könnte. Wasserstoffatome trennen Sauerstoff aus dem Erz, zurück bleibt reines Eisen und Wasserdampf. Die Methode verspricht Energieeffizienz, weniger Kosten und eröffnet neue Chancen für eine klimafreundliche Stahlindustrie.

-

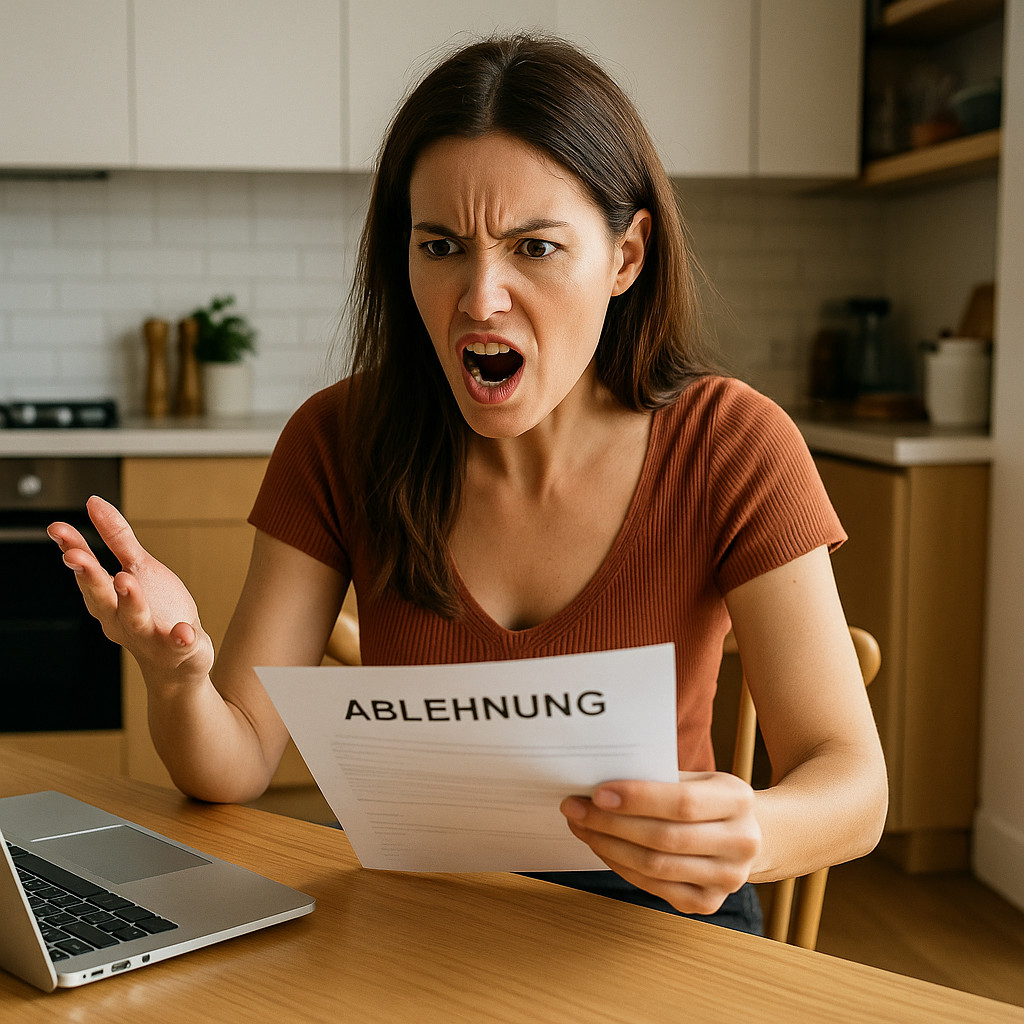

Automatisch benachteiligt? Warum sozial Bedürftige oft KI misstrauen

Eine internationale Studie zeigt: Sozialleistungsbeziehende sind besonders skeptisch gegenüber KI-gestützten Entscheidungen in der Verwaltung. Während viele Bürger Geschwindigkeit schätzen, fürchten Betroffene Fehlurteile und Machtlosigkeit. Forschende fordern partizipative Entwicklungsprozesse, um Vertrauen aufzubauen und das Risiko automatischer Benachteiligung zu verringern.

-

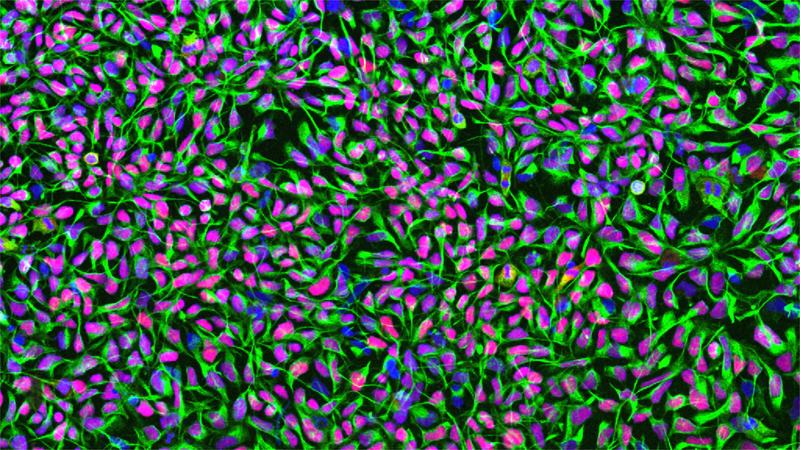

Stammzellen geben Hoffnung: Mäusehirne erholen sich nach Schlaganfall

Forschende der Universität Zürich zeigen: Neuronale Stammzellen können bei Mäusen Schlaganfall-Schäden reparieren. Neue Nervenzellen entstehen, Entzündungen gehen zurück, Bewegungen kehren zurück. Noch sind klinische Studien nötig, doch die Ergebnisse nähren die Hoffnung auf Therapien für Millionen Betroffene weltweit.

-

Warum Ostantarktika im Inneren schneller taut als an den Küsten

Eine Studie zeigt, dass sich das Innere Ostantarktikas schneller erwärmt als die Küsten. Ursache ist warme Luft aus dem Indischen Ozean, die tief ins Eis zieht. Modelle unterschätzen diesen Mechanismus – mit Folgen für den Meeresspiegel, da Ostantarktika 70 Prozent des Süßwassers speichert.

-

Riesen-DNA im Mund entdeckt – neue Spuren im unsichtbaren Mikrokosmos

Forscher der Universität Tokio haben im Mund bislang unbekannte DNA-Giganten entdeckt: Inocles. Diese extrachromosomalen Elemente könnten erklären, wie Bakterien überleben, Krankheiten beeinflussen und sogar als Biomarker dienen. Ihre Größe und genetische Vielfalt eröffnen ein neues Kapitel im Verständnis des menschlichen Mikrobioms.

-

Projekt Rainbow: Roboter-Labor beschleunigt Materialforschung

„Rainbow“ heißt ein neues Multi-Roboter-Labor an der North Carolina State University, das Quantenpunkte automatisiert entdeckt. Mit bis zu 1.000 Experimenten täglich kombiniert es Robotik, KI und Chemie, um Materialien für Displays, Solarzellen und Quantentechnologien schneller zu finden – samt reibungsloser Skalierung in die Industrie.