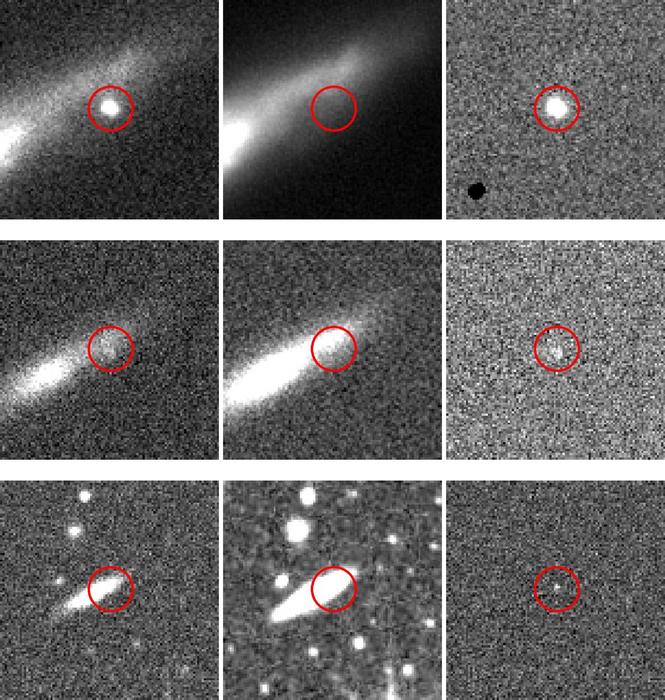

Futter für die Himmels-KI: Die Beispiel-Aufnahmen zeigen von links nach rechts jeweils eine neues Foto, das Referenzfoto und den tatsächlichen Bildunterschied.

(Bild: Stoppa & Bulmus et al., Nature Astronomy (2025))

Am Himmel blinkt, flackert und leuchtet es jede Nacht. Was davon ist eine echte Supernova – und was nur ein Datenfehler? Bislang mussten Astronominnen und Astronomen Millionen Signale sichten, um kosmische Ereignisse von falschen Alarmen zu trennen. Nun hat ein Team der Universität Oxford, von Google Cloud und der Radboud University einen neuen Ansatz gefunden: Sie ließen eine KI selbst entscheiden – und erklären.

Ein KI-Auge für den Nachthimmel

Die Forschenden nutzten Googles Sprachmodell Gemini, das eigentlich für Textverständnis entwickelt wurde. Doch in Kombination mit Bildern wurde es zum Astronomie-Assistenten. Mithilfe von nur 15 Beispielbildern lernte die KI, echte Veränderungen im All zu erkennen – etwa explodierende Sterne, vorbeiziehende Asteroiden oder kurz aufleuchtende Sternensysteme – und ihre Einschätzungen in verständlicher Sprache zu begründen.

Die Trefferquote war beeindruckend: Rund 93 Prozent der erkannten Ereignisse stimmten mit den Bewertungen erfahrener Astronominnen und Astronomen überein. „Es ist erstaunlich, dass eine Handvoll Beispiele und klare Textanweisungen eine so hohe Genauigkeit ermöglichen,“ sagt Dr. Fiorenzo Stoppa vom Department of Physics in Oxford. „Das eröffnet auch Forschenden ohne KI-Expertise die Möglichkeit, eigene Klassifikatoren zu entwickeln – allein mit der Motivation, etwas Neues zu schaffen.“

Kosmische Nadeln im Datenhaufen

Denn moderne Himmelsdurchmusterungen wie ATLAS, Pan-STARRS oder MeerLICHT erzeugen jede Nacht Millionen sogenannter Alerts – Hinweise auf Veränderungen am Firmament. Die meisten sind jedoch Fehlalarme: Spuren von Satelliten, Strahlenschäden auf dem Kamerachip oder einfache Reflexe. Herkömmliche Machine-Learning-Systeme sortieren zwar automatisch, liefern aber kaum Begründungen – ein „Ja“ oder „Nein“, das selbst Fachleute oft nicht nachvollziehen können.

Gemini dagegen legt offen, warum es ein Ereignis als „echt“ einstuft. Diese Nachvollziehbarkeit ist mehr als Komfort – sie ist der Schlüssel, um Vertrauen in KI-gestützte Forschung aufzubauen. Und sie spart Zeit: Anstatt Tausende Falschmeldungen zu prüfen, können Forschende sich auf die wirklich interessanten Fälle konzentrieren.

Wenn die KI nachfragt

Besonders innovativ war der Ansatz, die Maschine sich selbst überprüfen zu lassen. In einem Parallelversuch bewertete Gemini die Kohärenz seiner eigenen Erklärungen. Fehlte die innere Logik, war meist auch das Ergebnis falsch. Dieses „Selbstbewusstsein“ machte die KI nicht nur sicherer, sondern auch effizienter: In einem Datensatz stieg die Genauigkeit von 93,4 auf 96,7 Prozent.

Professor Stephen Smartt von der Universität Oxford, der seit Jahren an automatisierten Teleskopen arbeitet, zeigte sich beeindruckt. „Wir haben unzählige Stunden damit verbracht, neuronale Netze zu trainieren. Doch dass ein Sprachmodell mit so wenig Anleitung solche Resultate liefert, ist bemerkenswert. Wenn sich das skalieren lässt, wäre das ein echter Wendepunkt für die Astronomie.“

Demokratisierte Entdeckung

Der vielleicht größte Durchbruch liegt jedoch in der Zugänglichkeit. Statt aufwendiger Trainingsdaten oder Programmierkenntnisse braucht es nur Beispiele und klare Sprache. Damit könnte nahezu jede Forschungseinrichtung eigene Klassifikatoren entwickeln – oder gar interessierte Laien einbeziehen.

Turan Bulmus von Google Cloud beschreibt das so: „Diese Arbeit zeigt, wie allgemeine Sprachmodelle die Wissenschaft demokratisieren können. Jeder mit Neugier kann beitragen – unabhängig von formaler Ausbildung. Das ist die wahre Stärke einer offenen, erklärenden KI.“

Langfristig, so das Team, könnte daraus eine neue Generation „agentischer Assistenten“ entstehen – KI-Systeme, die Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen, ihre Unsicherheiten selbst einschätzen und nur die spannendsten Fälle an Menschen weitergeben.

Ein Werkzeug für das Unbekannte

Das Ziel ist nicht, Astronominnen und Astronomen zu ersetzen, sondern sie zu entlasten. Künftige Großteleskope wie das Vera-C.-Rubin-Observatorium werden täglich Datenmengen von bis zu 20 Terabyte liefern – zu viel für menschliche Augen.

Kurzinfo: KI entdeckt kosmische Ereignisse

• Studie von Oxford, Google Cloud und Radboud University

• KI „Gemini“ erkennt Supernovae und andere Himmelsphänomene

• Nur 15 Beispielbilder nötig für 93 Prozent Genauigkeit

• Erklärbare KI liefert Begründungen in Alltagssprache

• Selbstbewertung verbessert Ergebnisse auf 96,7 Prozent

• Erleichtert Datenanalyse bei Großteleskopen wie Rubin Observatory

• Erforscht Prinzip der „Human-in-the-loop“-Zusammenarbeit

Originalpublikation:

Fiorenzo Stoppa et al.,

Textual interpretation of transient image classifications from large language models,

In: Nature Astronomy (8-Oct-2025)

DOI: 10.1038/s41550-025-02670-z//

Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.

Letzte Beiträge

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?

Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie? Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt

Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Schreibe einen Kommentar