Um die Bewegung im frühen Sonnensystem besser verstehen zu machen, streuten die Forschenden bei ihrem Analogexperiment kleine Polypropylen-Kugeln in einen Wasser-Strudel. Und siehe da: Die im Glaszylinder rotierenden Teilchen folgten mit erstaunlicher Präzision den Keplerschen Gesetzen.

(Bild: S. Schütt/Universität Greifswald)

In einem unscheinbaren Plexiglaszylinder wirbelt Wasser im Kreis. Doch was auf den ersten Blick wie ein Kinderspiel mit Aquariumpumpe aussieht, ist in Wahrheit ein Fenster ins All – und in die Frühzeit unseres Sonnensystems. Forschende der Universität Greifswald und des Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA) in Heidelberg haben einen Versuchsaufbau konstruiert, der die komplexen Strömungen in sogenannten Akkretionsscheiben simuliert. Genau dort entstehen Planeten – aus Gas, Staub und sehr viel Zeit.

Eine rotierende Strömung als Analogie

Akkretionsscheiben sind riesige rotierende Gas- und Staubscheiben, die junge Sterne oder Schwarze Löcher umgeben. Der Druck, die Gravitation und die Wechselwirkung der Partikel in diesen Scheiben entscheiden darüber, ob sich Planeten bilden – oder nicht. Diese Vorgänge sind im Teleskop nur schwer zu erkennen, in Computersimulationen kaum vollständig abbildbar. Die neue Laboranordnung bietet nun eine dritte Möglichkeit: ein sogenanntes Analogexperiment.

Zentraler Bestandteil ist ein Wasser-Tornado in einem Plexiglasbehälter. Eine Pumpe erzeugt eine rotierende Strömung, ein Abfluss in der Mitte simuliert die Gravitation eines Sterns. „Andererseits entsprechen die Bewegungen und Strömungen weitgehend denjenigen, die man auch in planetenbildenden Scheiben und Planetensystemen findet“, erläutert Stefan Knauer von der Universität Greifswald.

Kleine Kugeln, große Erkenntnisse

Um die Bewegung im Wasser sichtbar zu machen, streuten die Forschenden kleine Polypropylen-Kugeln in den Tornado. Eine Hochgeschwindigkeitskamera zeichnete ihre Bahnen auf. Und siehe da: Die Teilchen folgten mit erstaunlicher Präzision den sogenannten Keplerschen Gesetzen – jenen mathematischen Regeln, mit denen der Astronom Johannes Kepler bereits im 17. Jahrhundert die Bahnen der Planeten beschrieben hat. Zwar traten aufgrund der Geometrie des Aufbaus leichte Abweichungen auf, doch viele Umläufe entsprachen den mathematischen Erwartungen.

„Wir erhoffen uns durch den Einsatz dieses neuen Analogexperiments Erkenntnisse insbesondere darüber, wie Prozesse in planetenbildenden Scheiben über große Abstände hinweg ablaufen“, sagt MPIA-Forscher Mario Flock. Besonders interessiert die Forschenden, wie sich Staubpartikel und Gas gegenseitig beeinflussen und dadurch das Wachstum von Himmelskörpern anstoßen – oder behindern.

Aquariumstechnik für die Astronomie

Der Versuchsaufbau selbst ist verblüffend simpel: Zwei unterschiedlich breite Zylinder sind übereinander montiert, im unteren pumpt eine handelsübliche Aquariumpumpe Wasser durch seitliche Düsen. Der entstehende Strudel bildet einen Trichter, dessen Form dem Gravitationsfeld eines Sterns entspricht. Dabei entsteht eine stabile Zone, in der die Teilchenbahnen analysiert werden können.

Dieser Ansatz ist nicht nur kostengünstig, sondern auch flexibel erweiterbar. Die nächste Version des Experiments soll deutlich größer ausfallen – mit dem Ziel, die Spiralisierung der Teilchenbahnen zu verringern und die Strömung noch genauer dem kosmischen Vorbild anzunähern.

Vom Spielzeug zur Weltraumforschung

Das Projekt ist Teil des SWADEX-Programms an der Universität Greifswald. Es ergänzt das größere Forschungsprojekt RAPTOR, das Mario Flock am MPIA leitet. Gefördert durch den Europäischen Forschungsrat, will RAPTOR die Entstehung von Planeten durch Beobachtung und Simulation entschlüsseln – und wird dabei nun um ein physikalisches Modell reicher.

„Die aktuellen Ergebnisse dieses Analogexperiments haben mich beeindruckt“, sagt Flock. „Ich bin zuversichtlich, dass wir durch einige Anpassungen in einem nächsten Schritt das Wasser-Tornado-Modell verbessern und einem wissenschaftlichen Einsatz näherkommen können.“

Das Ziel ist ambitioniert: Die Forschenden wollen künftig nicht nur simulieren, wie sich Staub zu Planeten verdichtet – sie wollen es beobachten: Ganz bequem in einem Labor auf der Erde.

Kurzinfo: Wasser-Tornado im Labor

- Ort: Universität Greifswald & MPIA Heidelberg

- Was: Nachbildung einer planetenbildenden Akkretionsscheibe mittels Wasser-Tornado

- Ziel: Ergänzung von Computersimulationen durch reale Strömungsbeobachtungen

- Technik: Zwei Plexiglaszylinder, Pumpe aus dem Aquaristikbedarf, Hochgeschwindigkeitskamera

- Besonderheit: Keplersche Gesetze zeigen sich auch im Wasserexperiment

- Ergebnis: Bewegung kleiner Kunststoffkugeln entspricht erwarteten Bahnen

- Ausblick: Größerer Aufbau geplant, um Spiralisierung zu reduzieren

- Teil des Projekts: SWADEX (Greifswald) und RAPTOR (MPIA)

- Förderung: Europäischer Forschungsrat (ERC), 2,13 Millionen Euro

Originalpublikation:

S. Knauer et al.,

“A tornado-based laboratory model for Keplerian flows”,

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, Vol. 542, L67 (2025).

DOI: 10.1093/mnrasl/slaf070

Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.

Letzte Beiträge

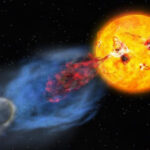

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

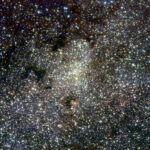

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?

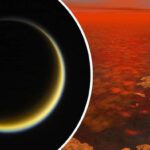

Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie? Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt

Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Schreibe einen Kommentar