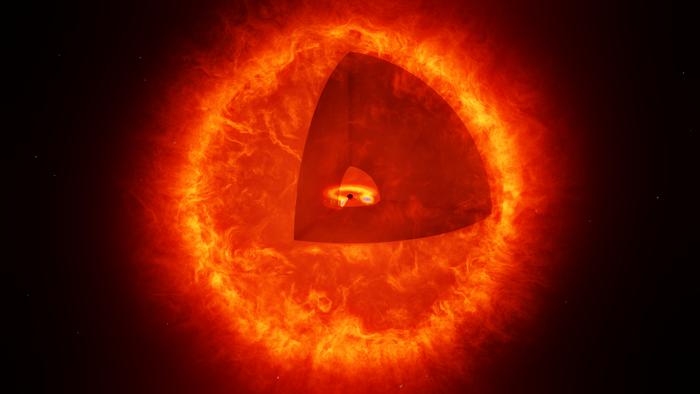

Die neue Analyse legt nahe, dass es sich nicht um Galaxien, sondern um gigantische Kugeln aus heißem Gas handelt, in deren Zentrum ein Schwarzes Loch steckt.

(Bild: T. Müller/A. de Graaff/Max Planck Institute for Astronomy, CC BY-SA)

Wer den Sternenhimmel betrachtet, sieht nur einen winzigen Ausschnitt der kosmischen Vergangenheit. Doch das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) kann noch tiefer blicken – fast bis zum Urknall. Dabei tauchten im Infrarotlicht kleine, auffällig rote Punkte auf, die Forschende zunächst für extrem alte Galaxien hielten. Nun zeigt sich: Diese „universe breakers“ könnten eine völlig neue Klasse von Himmelskörpern sein – sogenannte Schwarze-Loch-Sterne.

Unerwartete Helligkeit

Die winzigen roten Lichtpunkte ließen die Fachwelt rätseln. Waren es wirklich Galaxien, so massereich wie die Milchstraße, die schon 500 bis 700 Millionen Jahre nach dem Urknall existierten? Das hätte alle Modelle der Galaxienentstehung gesprengt. Doch die Leuchtkraft war zu groß, die Dichte der vermuteten Sterne zu unrealistisch. „Im Nachthimmel einer solchen Galaxie wäre es gleißend hell gewesen“, erklärt Bingjie Wang, heute NASA-Hubble-Fellow in Princeton.

Atmosphären statt Galaxien

Die neue Analyse legt nahe, dass es sich nicht um viele Sterne handelt, sondern um gigantische Kugeln aus Gas, in deren Zentrum ein Schwarzes Loch steckt. Diese verschlingen Materie und verwandeln sie in Energie, die in Form von Licht entweicht. Joel Leja, Astrophysiker an der Penn State University, beschreibt es so: „Wir dachten, es sei eine kleine Galaxie voller kalter Sterne. Aber tatsächlich ist es ein einziger gigantischer, sehr kalter Stern“. Statt heißem Gas, wie man es von Schwarzen Löchern kennt, dominiert hier kühle Wasserstoff-Atmosphäre das Strahlungsspektrum.

Das extreme Beispiel „The Cliff“

Entscheidende Hinweise lieferte ein Objekt, das die Forschenden „The Cliff“ tauften. Sein Licht brauchte 11,9 Milliarden Jahre bis zur Erde. Die Spektralanalyse offenbarte eine Masse, die alle Erwartungen sprengte. „Die extremen Eigenschaften von The Cliff zwangen uns zurück ans Reißbrett, wir mussten völlig neue Modelle entwickeln“, berichtet Anna de Graaff vom Max-Planck-Institut für Astronomie. Das Objekt entpuppte sich als Schwarzes Loch, das sich in eine gewaltige Gaswolke hüllt – ein kosmisches Neugeborenes mit außergewöhnlicher Strahlkraft.

Spuren der Supermassiven

Schwarze Löcher bilden das Herz fast aller Galaxien. Doch woher die gigantischen Exemplare mit Millionen bis Milliarden Sonnenmassen stammen, blieb bisher rätselhaft. Leja sieht in den roten Punkten eine mögliche Antwort: „Diese Schwarzen-Loch-Sterne könnten die erste Entwicklungsphase der supermassiven Schwarzen Löcher sein, die wir heute kennen“. Mit dem JWST habe man nun erstmals die Chance, ihre Entstehung im frühen Kosmos zu verfolgen.

Noch viele Fragen offen

Obwohl die Hypothese stimmig wirkt, ist sie nicht endgültig bewiesen. Die Objekte sind extrem weit entfernt und winzig klein, was exakte Beobachtungen erschwert. „Das ist die beste Idee, die wir haben, und die erste, die fast alle Daten erklärt. Aber wir müssen das Bild weiter ausfüllen“, so Leja. Sicher ist nur: Das Universum hält Überraschungen bereit – und diese roten Punkte zeigen, wie viel wir noch nicht verstehen.

Kurzinfo: Rote Punkte im frühen Universum

- Entdeckung: winzige rote Objekte im Infrarotlicht des JWST (seit 2022).

- Erste Deutung: extrem alte Galaxien, „universe breakers“ genannt.

- Neue Hypothese: Schwarze-Loch-Sterne mit Gas-Atmosphäre, nicht Galaxien.

- Schlüsselobjekt: „The Cliff“, 11,9 Mrd. Lichtjahre entfernt.

- Forschungsteam: internationale Kooperation, u. a. Penn State und Max-Planck-Institut.

- Methodik: 60 Stunden Webb-Beobachtung, Spektraldaten von 4.500 Galaxien.

- Eigenschaften: kaltes Gas dominiert, ungewöhnlich hell für frühes Universum.

- Bedeutung: möglicher Ursprung supermassiver Schwarzer Löcher.

- Unsicherheit: extrem schwierig zu beobachten, Hypothese muss getestet werden.

- Finanzierung: u. a. durch NASA, weitere Studien geplant.

Originalpublikation

Joel Leja et al.,

A remarkable ruby: Absorption in dense gas, rather than evolved stars, drives the extreme Balmer break of a little red dot at z = 3.5,

Astronomy and Astrophysics (12-Sep-2025),

DOI: 10.1051/0004-6361/202554681

Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.

Letzte Beiträge

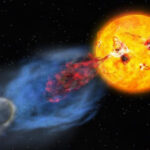

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?

Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie? Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt

Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Schreibe einen Kommentar