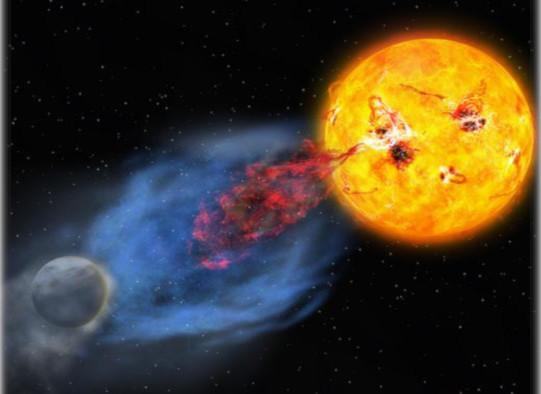

Künstlerische Darstellung eines koronalen Massenauswurfs von EK Draconis. Die heißere und schnellere Eruption ist in Blau gezeigt, die kühlere und langsamere in Rot.

(Bild: NAOJ)

Kurzinfo: Koronale Massenauswürfe in der Frühzeit des Sonnensystems

- Leitung: Kyoto University, internationale Zusammenarbeit

- Gewaltige Plasmaeruptionen der jungen Sonne formten frühe Atmosphären

- Neues Beobachtungsziel: junger Sonnenzwilling EK Draconis

- Kombination aus Hubble- und Bodenteleskopen in Asien und USA

- Erstmals „multi-temperierte“ Eruption nachgewiesen

- Heißes Plasma bis 550 km/s, gefolgt von kühlerer Phase

- Frühzeitliche CMEs könnten Biomoleküle und Treibhausgase fördern

- Studie erschienen in Nature Astronomy (27. Oktober 2025)

Als die Sonne noch jung war, war sie alles andere als ruhig. Sie spie Feuer, Plasma und magnetische Stürme in den Raum – ein kosmisches Temperament, das junge Planeten wie die Erde, den Mars oder die Venus nachhaltig geprägt haben könnte. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam erstmals nachgewiesen, dass sonnenähnliche Sterne tatsächlich gigantische koronale Massenauswürfe produzieren, die jenen unserer heutigen Sonne ähneln.

Ein Blick zurück in die solare Kindheit

Koronale Massenauswürfe – kurz CMEs – sind Explosionen aus heißem Plasma, das mit Magnetfeldern ins All geschleudert wird. Solche Ereignisse können auf der Erde Polarlichter erzeugen, aber auch Kommunikationsnetze stören. In der Frühzeit des Sonnensystems waren diese Eruptionen deutlich heftiger und häufiger. „Was uns am meisten inspirierte, war das alte Rätsel, wie die heftige Aktivität der jungen Sonne die entstehende Erde beeinflusst hat“, sagt Kosuke Namekata von der Universität Kyoto.

Sternenfeuer über EK Draconis

Um dem Rätsel näherzukommen, nutzte das Team Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops sowie mehrere Bodenteleskope in Japan und Korea. Ziel war der junge Stern EK Draconis – ein astrophysikalisches Zeitfenster in die Kindheit unserer Sonne. Während Hubble ultraviolette Emissionslinien untersuchte, registrierten die irdischen Teleskope gleichzeitig Spektrallinien des Wasserstoffs, die kühlere Gase sichtbar machen. So gelang es, das Zusammenspiel aus heißem und kaltem Plasma im Moment der Eruption zu dokumentieren.

Heißer Sturm, kalter Nachhall

Das Team entdeckte einen Ausbruch von 100 000 Grad heißem Plasma, das mit bis zu 550 Kilometern pro Sekunde ins All schoss – gefolgt von kühlerem Gas mit rund 10 000 Grad, das sich langsamer ausbreitete. Diese zeitversetzte Doppelstruktur gilt als erstes beobachtetes Beispiel für einen „multi-temperierten“ Massenauswurf eines jungen Sonnenzwillings. Die heißen Plasmaschichten trugen erheblich mehr Energie als die kühlen. Die Forschenden vermuten, dass solche Stürme Schockwellen erzeugten, die frühe Atmosphären erodieren oder chemisch verändern konnten – möglicherweise ein entscheidender Impuls für die Entstehung von Biomolekülen.

Ein Schlüssel zur planetaren Lebensfreundlichkeit

Theoretische Modelle deuten darauf hin, dass starke CMEs und die dabei freigesetzten energiereichen Teilchen die Bildung von Treibhausgasen fördern und chemische Reaktionen anstoßen konnten, die für das frühe Leben essenziell waren. Damit könnte das wilde Temperament der jungen Sonne nicht nur zerstörerisch, sondern auch schöpferisch gewesen sein – ein paradoxes Geschenk an die Biosphäre.

Forschung ohne Grenzen

Dass diese Erkenntnisse möglich wurden, verdankt sich einer internationalen Kooperation zwischen Forschenden aus Japan, Korea und den USA. „Wir waren glücklich zu sehen, dass wir trotz unserer Unterschiede das gleiche Ziel teilen: die Wahrheit durch Wissenschaft zu suchen“, sagt Namekata. Die Studie zeige, wie wichtig weltweite Zusammenarbeit ist, um kosmische Prozesse über Milliarden Jahre hinweg zu verstehen – und letztlich unsere eigene Herkunft im Licht der Sterne zu erkennen.

Originalpublikation:

Kosuke Namekata et al., Discovery of multi-temperature coronal mass ejection signatures from a young solar analogue

In: Nature Astronomy (27-Oct-2025)

DOI: 10.1038/s41550-025-02691-8

Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.

Letzte Beiträge

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?

Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie? Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt

Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Schreibe einen Kommentar