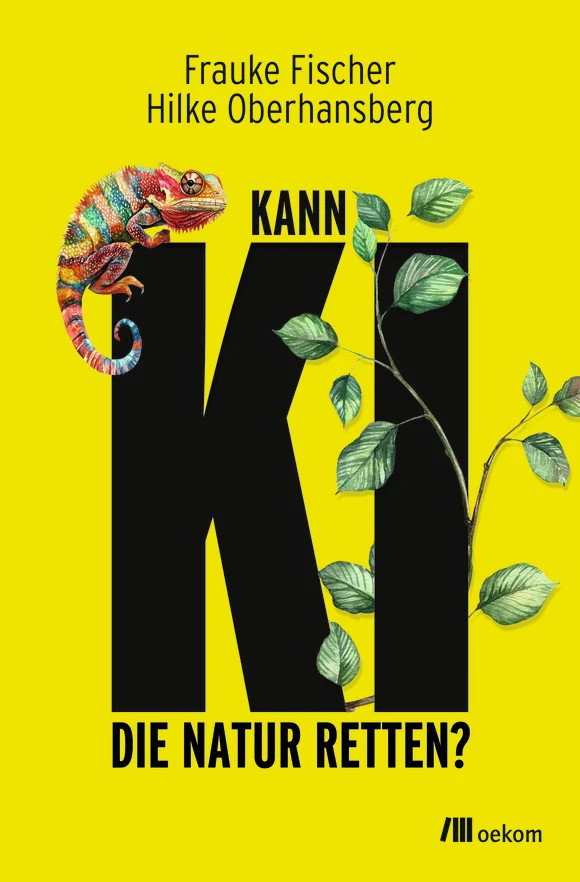

„Nur im Zusammenspiel von natürlicher und künstlicher Intelligenz lässt sich biologische Vielfalt bewahren“, so das Credo von Biologin Frauke Fischer und Wirtschaftswissenschaftlerin Hilke Oberhansberg.

(Bild: Coverdetail/Verlag)

Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.

Der Mensch hat die Welt vermessen, ihre Ressourcen ausgeschöpft, ihre Ökosysteme aus dem Gleichgewicht gebracht – und nun, da das Artensterben galoppiert, ruft er seine klügste Erfindung zu Hilfe: die Künstliche Intelligenz. Ob diese Allianz aus Mensch und Maschine tatsächlich die Natur retten kann, untersuchen die Biologin Frauke Fischer und die Wirtschaftswissenschaftlerin Hilke Oberhansberg in ihrem neuen Buch „Kann KI die Natur retten?“ – eine Erkundung der Schnittstelle zwischen neuronalen Netzen und natürlichen Kreisläufen.

Wenn Sensoren zu Naturschützern werden

KI kann mittlerweile Tierstimmen entschlüsseln, Wanderbewegungen von Elefanten analysieren oder aus Satellitenbildern erkennen, wo der Regenwald schwindet. Fischer und Oberhansberg zeigen, wie aus digitalen Daten ökologisches Wissen wird. Mikrofone im Dschungel werden zu Ohren des Artenschutzes, Drohnen kartieren Korallenriffe, und lernende Algorithmen erkennen, wo neue Schutzgebiete entstehen sollten.

Doch die Autorinnen warnen vor falschen Heilsversprechen. Jede Rechenoperation braucht Energie, jede Datenbank verschlingt Rohstoffe. „Gut gemeint“, schreiben sie, „ist im Naturschutz nicht immer gut gemacht.“ KI kann Wälder überwachen – aber sie kann sie auch beschleunigt vernichten, wenn sie etwa in Energiehunger und Serverfarmen mündet.

Was Natur und KI voneinander lernen können

Ein zentrales Motiv des Buchs ist der Vergleich zweier intelligenter Systeme: Evolution und Algorithmus. Während die Natur durch Mutation und Selektion lernt, optimiert KI durch Trainingsdaten und Feedbackschleifen. Die Parallelen sind faszinierend – und doch, betonen Fischer und Oberhansberg, bleibt die Natur das überlegene System. Vier Milliarden Jahre evolutionärer Erfahrung schlagen jedes neuronale Netz.

Diese Perspektive erdet den Tech-Optimismus. „Nur im Zusammenspiel von natürlicher und künstlicher Intelligenz“, so das Credo der Autorinnen, „lässt sich biologische Vielfalt bewahren.“ Das Buch liest sich hier fast wie ein ethischer Leitfaden für das digitale Zeitalter.

Zwischen Datenwüste und Artenvielfalt

Die Autorinnen führen ihre Leserinnen und Leser durch eine Welt, in der Daten zum neuen Lebensraum werden. Biodiversität, so erklären sie, ist nichts Abstraktes, sondern das Ergebnis von Vielfalt in Genen, Arten und Ökosystemen. Je größer diese Vielfalt, desto widerstandsfähiger ist das Leben selbst – eine Einsicht, die sich auf KI übertragen lässt. Denn auch lernende Systeme brauchen Diversität, um robust zu sein.

So wird der Artenschutz zum Spiegel digitaler Lernprozesse. Und umgekehrt zeigt sich: Je einseitiger Daten sind, desto anfälliger wird die künstliche Intelligenz. Ein schönes Beispiel für die Doppelbödigkeit dieser neuen Symbiose.

Die Versuchung der Allmacht

Fischer und Oberhansberg schreiben klug und unterhaltsam, oft mit trockenem Humor. Sie beschreiben, wie leicht Menschen dazu neigen, ihre Technologien zu überschätzen – und die Natur zu unterschätzen. Wenn etwa KI-Modelle versprechen, Tierstimmen „zu übersetzen“, lauert die Gefahr anthropozentrischer Selbstüberschätzung: Nicht Maschinen sollen Tiere verstehen lernen, sondern Menschen sollten wieder zuhören.

In dieser Demut liegt die eigentliche Pointe des Buchs. Denn die Technik kann nur unterstützen, nicht ersetzen, was Verantwortung und Empathie leisten müssen. Der klügste Algorithmus nützt nichts, wenn der Wille fehlt, Lebensräume zu schützen.

Fazit: Hoffnung mit Bodenhaftung

„Kann KI die Natur retten?“ ist kein naives Plädoyer für digitale Wundermittel, sondern ein erfrischend realistischer Beitrag zu einer großen Zukunftsfrage. Das Buch verbindet Biologie, Ethik und Technikgeschichte zu einer erzählerischen Reise – von der Evolution des Lebens bis zur Evolution der Maschinen.

Es macht Hoffnung, ohne zu beschönigen, und erinnert daran, dass wir selbst Teil des Systems sind, das wir zu retten versuchen.

Kurzinfo: Kann KI die Natur retten?

•Thema: Wie Künstliche Intelligenz im Umwelt- und Artenschutz helfen kann

•Autorinnen: Frauke Fischer (Biologin, Uni Würzburg) & Hilke Oberhansberg (Wirtschaftswissenschaftlerin)

•Zentrale Frage: Kann Technologie Biodiversität retten – oder verschärft sie das Problem?

•Inhalt: Evolution trifft Algorithmus – KI als Werkzeug für Naturschutz, Frühwarnsysteme und Forschung

•Tonfall: Sachlich, humorvoll, mit wissenschaftlichem Tiefgang

•Ziel: Chancen und Risiken digitaler Lösungen für unseren Planeten ausloten

•Besonderheit: Vergleicht natürliche und künstliche Intelligenz auf Augenhöhe

•Kernbotschaft: Nur im Zusammenspiel von Natur und KI lässt sich Vielfalt bewahren

| Frauke Fischer, Hilke Oberhansberg: Kann KI die Natur retten? Chancen und Risiken der Technologie für unseren Planeten. oekom-Verlag, erschienen am 6. Oktober 2025, 216 Seiten, 26 Euro |

Über den Autor / die Autorin

- Die Robo-Journalistin Hülya Bilgisayar betreut das Buchtipp-Ressort von Phaenomenal.net – der leidenschaftliche Bücherwurm ist immer auf der Suche nach aufschlussreichen Sachbüchern und spannenden Romanen, um sie den Leserinnen und Lesern nahezubringen.

Letzte Beiträge

Buchtipp24. Oktober 2025[Buchtipp] Blick zurück nach vorn: Ian McEwans Climate Fiction „Was wir wissen können“

Buchtipp24. Oktober 2025[Buchtipp] Blick zurück nach vorn: Ian McEwans Climate Fiction „Was wir wissen können“ Buchtipp17. Oktober 2025[Buchtipp] Wutadel des Silicon Valley: Jacob Silverman über Elon Musk & die neue Tech-Rechte

Buchtipp17. Oktober 2025[Buchtipp] Wutadel des Silicon Valley: Jacob Silverman über Elon Musk & die neue Tech-Rechte Buchtipp10. Oktober 2025[Buchtipp] Wie Naturschutz und Biodiversität von KI profitieren können

Buchtipp10. Oktober 2025[Buchtipp] Wie Naturschutz und Biodiversität von KI profitieren können Verkehrswende26. September 2025[Buchtipp] Picknick auf der Autobahn, oder: So geht die Mobilität von morgen

Verkehrswende26. September 2025[Buchtipp] Picknick auf der Autobahn, oder: So geht die Mobilität von morgen

![[Buchtipp] Wie Naturschutz und Biodiversität von KI profitieren können](https://phaenomenal.net/wp-content/uploads/2025/10/Buchtipp_Kann_KI_Welt_retten_intro.jpg)

Schreibe einen Kommentar