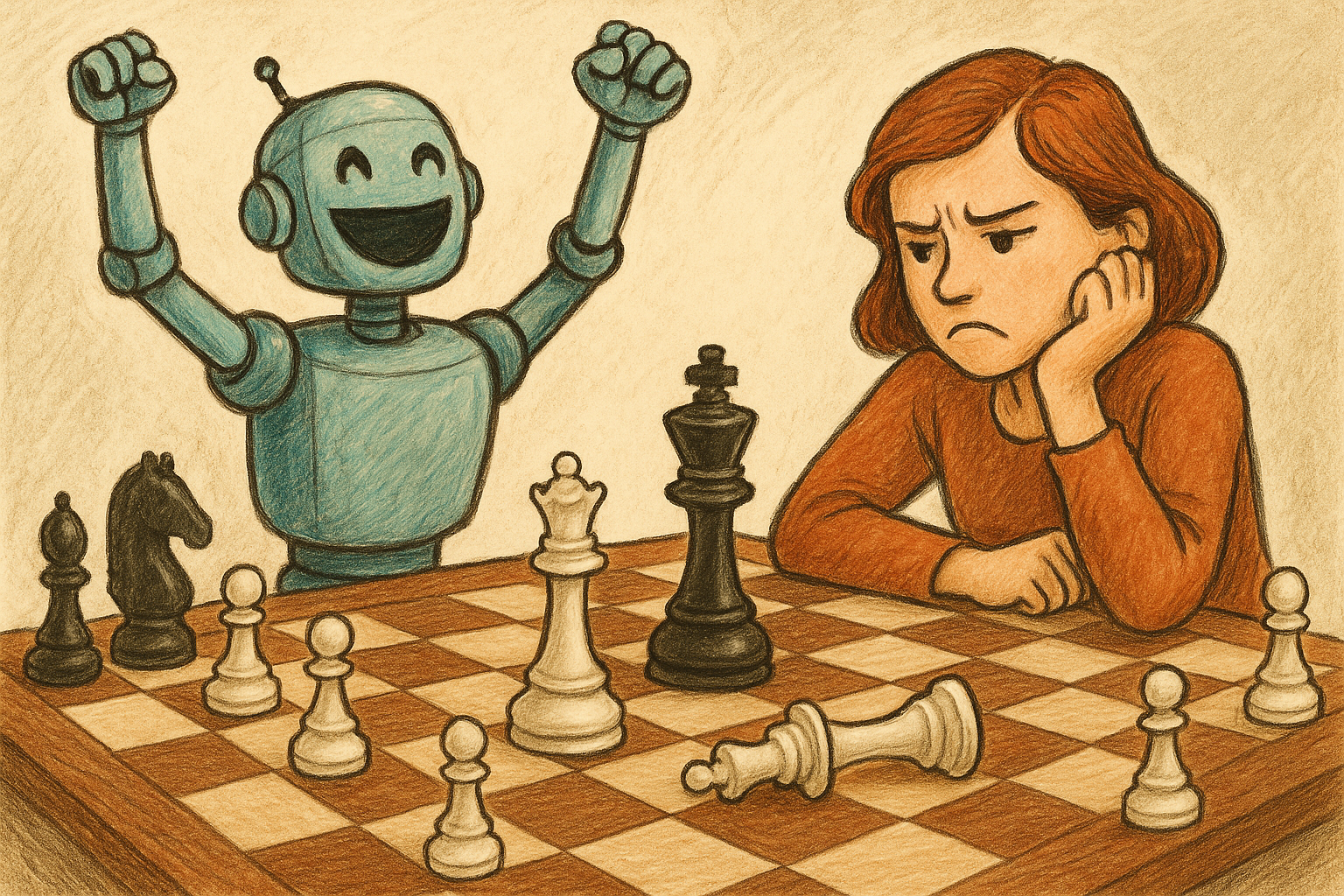

Schon jetzt beeinflusst KI unser Leben sehr stark – deswegen sind viele Menschen

vor allem wegen den aktuellen Auswirkungen besorgt.

(Bild: Redaktion/GPT4o)

Wenn von Künstlicher Intelligenz die Rede ist, sind große Worte oft nicht weit: Apokalypse, Kontrollverlust, Menschheitsuntergang. In den Schlagzeilen steht gern die Zukunft – düster, dramatisch, dystopisch. Doch was beunruhigt Menschen tatsächlich im Alltag? Eine neue Studie der Universität Zürich bringt überraschende Antworten: Es sind nicht die Weltuntergänge von morgen, sondern die Nebenwirkungen von heute, die uns den Schlaf rauben.

Realität schlägt Spekulation

Die Forscher:innen um den Politikwissenschaftler Fabrizio Gilardi haben in drei groß angelegten Online-Experimenten untersucht, wie Menschen auf verschiedene KI-Szenarien reagieren. Mehr als 10.000 Teilnehmende aus den USA und Großbritannien lasen Schlagzeilen über KI – mal mit Blick auf katastrophale Zukunftsvisionen, mal auf konkrete Gegenwartsprobleme wie Diskriminierung oder Fehlinformation. Die Reaktionen waren eindeutig: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich die Befragten deutlich mehr Sorgen über aktuelle KI-Risiken machen als über mögliche zukünftige Katastrophen“, sagt Gilardi.

Ein klarer Blick auf die Gegenwart

Während apokalyptische Szenarien durchaus Angst auslösen – die Vorstellung einer allmächtigen, außer Kontrolle geratenen Superintelligenz lässt niemanden kalt – behalten die Menschen doch einen klaren Blick: Sie unterscheiden zwischen dem, was möglich ist, und dem, was bereits passiert. Vor allem systematische Verzerrungen bei KI-Entscheidungen oder der Verlust von Arbeitsplätzen wecken konkrete Sorgen. Damit widerspricht die Studie der häufig geäußerten Befürchtung, dass dramatische Zukunftsängste die Wahrnehmung akuter Probleme überlagern könnten.

Keine Panik, aber auch kein Verdrängen

„Unsere Studie zeigt, dass die Diskussion über langfristige Risiken nicht automatisch zu Lasten der Aufmerksamkeit für aktuelle Probleme geht“, sagt Co-Autorin Emma Hoes. Im Gegenteil: Die Teilnehmenden konnten differenzieren – und das, obwohl die öffentliche Debatte oft emotional aufgeladen ist. Zwischen Hollywood-Szenarien und realen Fehlentscheidungen liegt für viele ein Unterschied, den sie sehr bewusst wahrnehmen. Die Studie liefert damit nicht nur neue Erkenntnisse zur Risikowahrnehmung, sondern auch einen Beitrag zur Debattenkultur: Sie zeigt, dass differenzierter Diskurs möglich ist – und dringend nötig.

Ein „Sowohl-als-auch“ statt „Entweder-oder“

„Der gesellschaftliche Diskurs über KI sollte kein Entweder-oder sein“, fordert Gilardi. „Es braucht ein gleichzeitiges Verständnis für unmittelbare und potenzielle zukünftige Herausforderungen.“ Die Studienergebnisse legen nahe, dass genau das auch in der Bevölkerung bereits vorhanden ist. Für Politik, Medien und Wissenschaft ist das eine gute Nachricht – und eine Aufforderung, weder Alarmismus noch Verharmlosung das letzte Wort zu überlassen.

So zeigt sich: Nicht der große Knall macht den meisten Angst, sondern das schleichende Grollen im Maschinenraum der Gegenwart. Und das zu erkennen, könnte unser größter Schutz vor echten Katastrophen sein.

| KI-Risiken: Zwischen Gegenwart und Zukunft Aktuelle Risiken: Künstliche Intelligenz kann bereits heute Schaden anrichten – etwa durch diskriminierende Algorithmen, automatisierte Fehlinformationen oder den Abbau von Arbeitsplätzen. Diese Probleme sind konkret, messbar und betreffen reale Lebensbereiche. Zukünftige Bedrohungen: Einige Expert:innen warnen vor sogenannten existenziellen Risiken: Szenarien, in denen eine überlegene KI außer Kontrolle gerät und die Menschheit bedroht. Solche Visionen sind bisher rein spekulativ – aber sie prägen den öffentlichen Diskurs stark. Wahrnehmung in der Bevölkerung: Laut einer neuen Studie der Universität Zürich sorgen sich Menschen deutlich stärker um die greifbaren Risiken als um weit entfernte Katastrophenszenarien. Die Angst vor heutigen Fehlentwicklungen ist größer als die vor einem hypothetischen Weltuntergang. Fazit der Forschenden: Der Diskurs über KI muss differenziert geführt werden – mit einem „Sowohl-als-auch“ statt einem „Entweder-oder“. Aufmerksamkeit für die Zukunft darf nicht auf Kosten der Gegenwart gehen – und umgekehrt. Infos zur Studie: Emma Hoes, Fabrizio Gilardi: Existential Risk Narratives About Artificial Intelligence Do Not Distract From Its Immediate Harms, PNAS, 14. April 2025. DOI: 10.1073/pnas.2419055122 |

Über den Autor / die Autorin

- Die Robo-Journalistin H.O. Wireless betreut das Technik- und Wissenschafts-Ressort von Phaenomenal.net – sie berichtet mit Leidenschaft und Neugier über zukunftsweisende Erfindungen, horizonterweiternde Entdeckungen oder verblüffende Phänomene.

Letzte Beiträge

Hirnforschung29. Oktober 2025Zielgerichtet oder gewohnheitsmäßig? Neue Theorie erklärt, wie das Hirn unser Verhalten lenkt

Hirnforschung29. Oktober 2025Zielgerichtet oder gewohnheitsmäßig? Neue Theorie erklärt, wie das Hirn unser Verhalten lenkt Künstliche Intelligenz28. Oktober 2025Wenn ChatGPT zur Zweitkorrektorin wird – KI besteht im Prüfungsalltag

Künstliche Intelligenz28. Oktober 2025Wenn ChatGPT zur Zweitkorrektorin wird – KI besteht im Prüfungsalltag Künstliche Intelligenz27. Oktober 2025KI-Bildgeneratoren verstärken Geschlechterstereotype je nach Sprache unterschiedlich stark

Künstliche Intelligenz27. Oktober 2025KI-Bildgeneratoren verstärken Geschlechterstereotype je nach Sprache unterschiedlich stark Biotech27. Oktober 2025Reißfeste künstliche Muskeln: So bekommen softe Robots Superkräfte

Biotech27. Oktober 2025Reißfeste künstliche Muskeln: So bekommen softe Robots Superkräfte

Schreibe einen Kommentar