Neben Asteroiden-Einschlägen und starken Sonneneruptionen sind Supernovae in relativer Nähe ein weiterer externer Faktor, der plötzliche Klimaschwankungen auslösen kann. Im Bild: Reste einer Sternen-Explosion im 800 Lichtjahre entfernten südlichen Sternbild Vela.

(Bild: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA)

Zu diesem Beitrag gibt es einen Podcast.

Wenn ein Stern stirbt, bebt das All. Supernovae sind gewaltige Explosionen, die hochenergetische Teilchen in alle Richtungen schleudern – über Lichtjahre hinweg. Sie markieren das Ende eines Sternenlebens, doch ihre Wirkung reicht womöglich weit darüber hinaus. Denn neue Forschungsergebnisse legen nahe: Einige dieser fernen Ereignisse könnten direkt mit abrupten Klimaveränderungen auf der Erde zusammenhängen – in der Vergangenheit und womöglich auch in der Zukunft.

Die Idee: Strahlung trifft Atmosphäre

Robert Brakenridge vom Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR) an der Universität von Colorado hat sich jahrelang mit dem Einfluss kosmischer Ereignisse auf das Erdklima beschäftigt. In seiner neuen Studie, veröffentlicht in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, führt er Indizien zusammen, die eine direkte Verbindung zwischen Supernovae und plötzlichen Klimaschwankungen nahelegen.

„Wir sehen abrupte Umweltveränderungen in der Erdgeschichte. Das ist unbestritten. Die Frage ist: Was hat sie verursacht?“, fragt Brakenridge. Sein Modell zeigt, wie Strahlung von nahen Supernovae die Erdatmosphäre verändern könnte – durch Zerstörung der Ozonschicht und Abbau von Methan. Beides würde die Strahlungsbilanz der Erde beeinflussen: Mehr UV-Licht, weniger Treibhauswirkung – ein Rezept für globale Abkühlung.

Klimawandel aus dem All?

Tatsächlich ist die Theorie nicht neu – Brakenridge und andere haben sie bereits in den 1980er Jahren formuliert. Doch erst moderne Teleskope liefern ausreichend präzise Daten über die Art und Intensität der von Supernovae freigesetzten Strahlung. Das neue an Brakenridges Studie: Er versucht, diese physikalischen Modelle mit realen, erdgeschichtlichen Daten zu verbinden.

„Wenn nahe Supernovae künftig auftreten, könnte ihre Strahlung massive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben“ , warnt der Forscher. Es gehe deshalb nicht nur um die Vergangenheit, sondern um potenzielle Risiken für die Zukunft.

Die Bäume reden ein Wörtchen mit

Da sich Strahlung vergangener Supernovae nicht direkt messen lässt, wendet Brakenridge einen Trick an: Er liest in den Jahresringen von Bäumen. Denn die speichern Informationen über den atmosphärischen Kohlenstoff vergangener Jahrtausende. In einem Zeitraum von 15 000 Jahren fand Brakenridge elf auffällige Ausschläge im Gehalt an radioaktivem Kohlenstoff – und verknüpfte sie mit elf bekannten Supernovae.

„Die Ereignisse, die wir kennen, passen zeitlich und von der Intensität her genau zu diesen Signalen“ , sagt Brakenridge. Neben Bäumen könnten künftig auch Eiskerne oder Sedimentschichten weitere Hinweise liefern.

Obwohl alternative Erklärungen wie starke Sonneneruptionen nicht ausgeschlossen sind, sieht Brakenridge eine wachsende Indizienkette zugunsten seiner These. Das Ziel: ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie stark äußere astrophysikalische Ereignisse das irdische Klimasystem beeinflussen können – und wie häufig solche Zusammenhänge in der Erdgeschichte vorkamen.

Bedrohung im Sternbild Orion

Die größte Aufmerksamkeit gilt derzeit Beteigeuze – einem roten Riesen im Sternbild Orion, nur 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Astronomen erwarten, dass der Stern innerhalb der nächsten 100.000 Jahre als Supernova explodieren wird – möglicherweise schon morgen. Was passiert, wenn die Strahlung tatsächlich auf die Erde trifft?

Brakenridge bleibt vorsichtig, aber bestimmt: „Je mehr wir über unsere stellaren Nachbarn lernen, desto eher sind Vorhersagen möglich. Doch wir brauchen dringend weitere Modelle und Beobachtungen, um das Risiko realistisch einschätzen zu können“.

Zwischen Kosmos und Klimapolitik

Auch wenn das Auftreten von Supernovae statistisch selten ist, wirft die Studie drängende Fragen auf: Sind wir vorbereitet auf externe Klimaschocks jenseits von CO₂ und Methan? Und wie robust ist unser derzeitiges Klima- und Wirtschaftssystem gegenüber schnellen Umbrüchen, die nicht menschengemacht sind? Brakenridge betont, dass sein Modell keine Panik auslösen, sondern zu weiterführender Forschung anregen soll. Die Pointe ist dabei weniger eine apokalyptische Drohung als eine Aufforderung, den Blick zu weiten – über das irdische Klimageschehen hinaus, hinein in die tieferen Schichten der geologischen und kosmischen Geschichte.

Kurzinfo: Supernovae & Klimawandel-Potential

- Supernovae: Explodierende Sterne, die energiereiche Strahlung freisetzen

- Einfluss auf Klima: Ozonabbau + Methanreduktion → mehr UV-Strahlung, weniger Treibhauseffekt

- Potenzielle Folgen: Globale Abkühlung, Artensterben, mehr Waldbrände

- Nachweis in Baumringen: 11 radioaktive Kohlenstoffspitzen in 15 000 Jahren → mögliche Supernova-Spuren

- Aktuelle Bedrohung: Roter Riese Betelgeuse könnte bald explodieren (600 Lichtjahre Entfernung)

- Alternative Erklärungen: Solare Megastürme oder Vulkanausbrüche

- Relevanz: Kosmische Ereignisse könnten unerwartete Klimaschocks auslösen

- Zukunftsbedarf: Präzisere Modelle, stärkere Erd-Weltraum-Klima-Forschung

- Ziel: Klimapolitik, die auch externe, nicht-anthropogene Faktoren berücksichtigt

Originalpublikation:

G Robert Brakenridge,

„Late Quaternary supernovae in Earth history“,

in: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (4. April 2025)

DOI: 10.1093/mnras/staf554

Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.

Letzte Beiträge

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

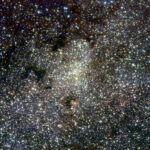

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?

Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie? Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt

Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Schreibe einen Kommentar