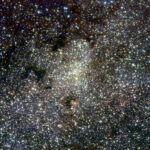

Das Zentrum der Milchstraße im Infrarot-Bereich. Foto aufgenommen von der Infrared Spectrometer And Array Camera am Paranal-Observatorium/Chile.

(Bild: ESO/R. Schoedel )

Kurzinfo: Spurensuche im Zentrum der Milchstraße

- Diffuser Gamma-Schimmer nahe des galaktischen Zentrums gibt seit Jahren Rätsel auf

- Neue Studie vergleicht Supercomputer-Simulationen mit Fermi-Daten

- Ergebnis: Dunkle Materie und Millisekundenpulsare sind gleichermaßen plausibel

- Nächster Prüfstein: Cherenkov Telescope Array mit höherer Auflösung

- Möglicher Meilenstein: erster belastbarer Hinweis auf Dunkle Materie

- Aber: Noch kein Beweis, Forschung setzt auf weitere Messungen

Ein schwacher Schimmer, der seit Jahren aus dem Herzen der Milchstraße dringt, wärmt die Debatten in der Astrophysik. Ein diffuses Gamma-Leuchten, zu hell für den Zufall – zu unklar für schnelle Urteile. Nun legt ein Team um den Johns-Hopkins-Physiker Joseph Silk neue Karten vor und zwingt beide Lager, genauer hinzuschauen.

Kosmisches Rätsel im Herzen der Milchstraße

Seit Langem steht die Frage im Raum: Stammt der Überschuss hochenergetischer Strahlung vom lautlosen Aufflackern kollidierender Teilchen der Dunklen Materie – oder von rasend rotierenden Altsternen, den Millisekundenpulsaren? Silk hält die Perspektive weit: „Dunkle Materie dominiert das Universum und hält Galaxien zusammen. Sie ist enorm bedeutsam, und wir denken unablässig darüber nach, wie wir sie nachweisen könnten“, sagt er. „Gamma-Strahlen, und speziell das überschüssige Licht im Zentrum unserer Galaxis, könnten unser erster Hinweis sein“.

Zwei konkurrierende Erklärungen – beide plausibel

Die Studie in Physical Review Letters berücksichtigt erstmals systematisch, wie die Milchstraße entstand: In der Frühzeit verschmolz sie aus vielen kleineren, dunkelmateriereichen Bausteinen. Folgt daraus eine stärkere Verdichtung im Zentrum, häufen sich Kollisionen – ein plausibler Ursprung für das beobachtete Signal. Doch auch die Pulsar-These bleibt im Rennen; sie erklärt ähnliche Spektren, verlangt jedoch mehr Quellen, als bislang sicher nachgewiesen sind.

Supercomputerkarten und ein passender Abdruck

Mit Hochleistungsrechnern simulierte das internationale Team die zu erwartende Verteilung der Dunklen Materie – inklusive realistischer Kollisionsraten. Dann der Abgleich: Form, Intensität und spektrale Eigenschaften der Simulationen passen erstaunlich gut zu den Fermi-Karten. Das ist kein Durchbruch, aber ein belastbares Mosaikstück. Die Forschenden sprechen von einer Indizienkette, die sich zu einem stimmigen Bild fügt, ohne den Gegenbeweis auszuschließen.

Der nächste Prüfstein: Cherenkov Telescope Array

Klarheit soll das im Bau befindliche Cherenkov Telescope Array bringen. Liefert es härtere Spektren und Punktquellen, spricht das für Pulsare; dominieren niedrigere Energien, gewönne die Dunkelmaterie-Deutung an Gewicht. Parallel will das Team Zwerggalaxien untersuchen – Orte mit wenig „Störlicht“, ideal für saubere Tests. Silk bleibt vorsichtig optimistisch: „Ein sauberes Signal wäre in meinen Augen der eindeutige Beweis“.

Was auf dem Spiel steht

Es geht um mehr als Fachstreit. Ein belastbarer Hinweis auf Dunkle Materie würde nicht nur Theorien sortieren, sondern auch unser Bild vom Kosmos. Und es erzählt eine menschliche Geschichte: von Geduld, Skepsis, Rechenzeit und der Lust, ein Rätsel zu knacken. „Es ist möglich, dass neue Daten eine der Theorien bestätigen“, sagt Silk. „Oder wir finden nichts – dann wird das Rätsel größer“. Bis dahin bleibt das Leuchten Mahnung und Motivation – ein Nachtlicht an der Grenze des Wissens.

Originalpublikation:

Joseph Silk et al., Fermi-LAT Galactic Center Excess morphology of dark matter in simulations of the Milky Way galaxy

In: Physical Review Letters (16-Oct-2025)

DOI: doi.org/10.1103/g9qz-h8wd

Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.

Letzte Beiträge

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?

Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie? Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt

Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Schreibe einen Kommentar