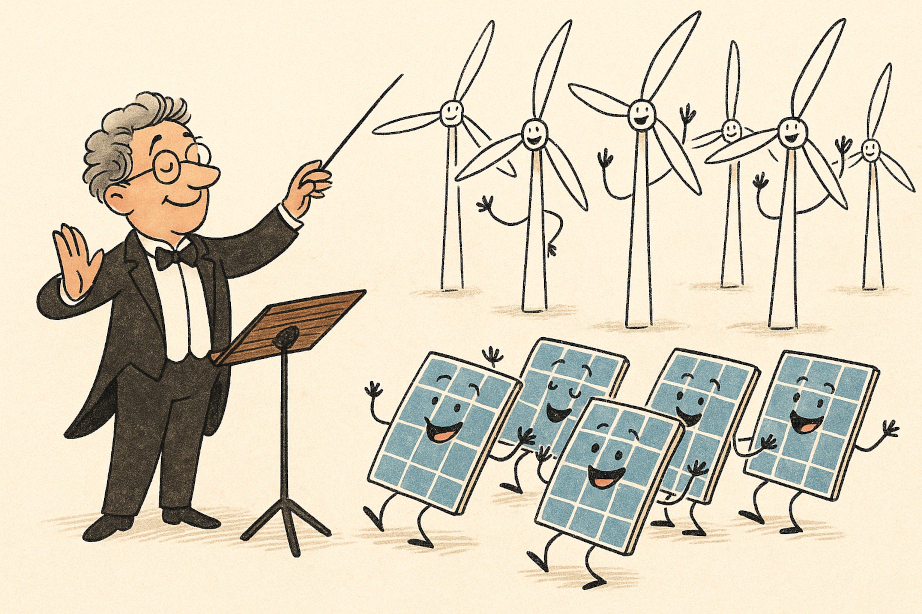

Dank netzbildenden Wechselrichtern könnte die Stromversorgung im Zeitalter der Erneuerbaren ohne stabilisierende Großkraftwerke auskommen.

(Bild: Redaktion/GPT4o)

Es ist ein kaum hörbarer Puls, doch er hält Europa am Laufen: der gleichmäßige Takt des Stromnetzes. Jahrzehntelang sorgten schwere Turbinen in Kohle-, Atom- und Wasserkraftwerken für diesen Rhythmus. Doch mit der Energiewende verschwinden diese Taktgeber nach und nach – und mit ihnen droht dem Netz der Herzschlag zu fehlen. Die große Frage lautet: Wer gibt künftig den Ton an, wenn die klassischen Kraftwerke abgeschaltet sind?

Eine mögliche Antwort darauf kommt aus Zürich – und von der Sonne über unseren Köpfen.

Vom Mitläufer zum Dirigenten

Wind- und Solaranlagen speisen ihren Strom nicht direkt ins Netz, sondern über sogenannte Wechselrichter. Diese Geräte verwandeln den erzeugten Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom. Bislang taten sie das passiv – sie passten sich dem bestehenden Netzrhythmus an. Doch wenn dieser Takt fehlt, stehen sie sprichwörtlich im Leeren. „Man kann nur einem Takt folgen, wenn es einen gibt“, bringt es Professor Florian Dörfler von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich auf den Punkt.

Was es braucht, sind sogenannte netzbildende Wechselrichter – Geräte, die nicht nur mitlaufen, sondern selbst den Takt setzen. Doch bislang scheiterte das an einem grundlegenden Problem: Bei Netzfehlern wie Spannungseinbrüchen schalteten sich viele Geräte vorsorglich ab. Aus Selbstschutz – mit der Folge, dass ein einzelner Fehler eine ganze Kette weiterer Ausfälle nach sich ziehen konnte. auf den Punkt.

Die Lösung liegt in der Software

Die Forschergruppe um Dörfler hat nun einen Algorithmus entwickelt, der genau das verhindern soll. Der entscheidende Kniff: Die neue Regelung trennt die Steuerung von Frequenz und Spannung. Während im Störfall Spannungsschwankungen vorübergehend hingenommen werden, bleibt die Frequenz konstant – der Takt also stabil. So bleibt die Anlage am Netz und hilft, das System im Gleichgewicht zu halten.

Die Idee entstand im Rahmen einer Masterarbeit. Maitraya Desai, heute Doktorand an der ETH, erkannte das Potenzial eines Paradigmenwechsels – weg vom starren Schutzmechanismus, hin zu einer flexiblen Form der Netzstabilisierung.

Weniger Risiko, mehr Zukunft

Der Algorithmus wurde bereits im Labor erfolgreich getestet. Die Software ist so konzipiert, dass sie sich in bestehende Systeme integrieren lässt – ohne zusätzliche Hardware. Für die Industrie eine interessante Perspektive: keine Neuanschaffungen, keine komplexen Umbauten, sondern ein digitales Update mit handfestem Nutzen. Die ETH Zürich will nun gemeinsam mit Partnerunternehmen erste Praxistests angehen. Studierende sollen ihre Abschlussarbeiten direkt in der Industrie durchführen – Forschung und Anwendung sollen enger zusammenrücken.

Vom Kraftwerk zur Cloud

Die Entwicklung zeigt: Die Stromversorgung der Zukunft könnte dezentral, lernfähig und vernetzt funktionieren. Windräder, Solarpanels, Batteriespeicher – sie alle könnten Teil eines intelligenten Verbunds werden, der sich selbst reguliert und im Ernstfall schnell reagiert. Das macht die Energiewende nicht nur nachhaltiger, sondern auch robuster.

| Netzstabilität ohne Großkraftwerke – so funktioniert’s Das Problem: Klassische Kraftwerke (Kohle, Atom, Wasser) erzeugen Wechselstrom und stabilisieren mit ihren schweren Turbinen den Netzfrequenztakt. Erneuerbare Energien erzeugen Gleichstrom, der über Wechselrichter ins Netz gespeist wird – diese sind bisher auf vorhandene Taktgeber angewiesen. Die Innovation: ETH-Forschende entwickeln netzbildende Wechselrichter, die selbst den Takt vorgeben und damit klassische Generatoren ersetzen können. Ein neuartiger Algorithmus hält bei Netzfehlern die Frequenz stabil, lässt die Spannung schwanken und schützt so den Wechselrichter. Die Vorteile: Erneuerbare Energien können auch bei Störungen am Netz bleiben und zur Stabilisierung beitragen. Die Gefahr von Kettenreaktionen bei Stromausfällen sinkt – Blackouts werden unwahrscheinlicher. Die Lösung ist softwarebasiert und kann in bestehende Systeme integriert werden. |

Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.

Letzte Beiträge

Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg

Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung

Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung Kunststoff24. Oktober 2025Jahrhundert-Problem: Plastik-Abfälle in den Ozeanen extrem dauerhaft

Kunststoff24. Oktober 2025Jahrhundert-Problem: Plastik-Abfälle in den Ozeanen extrem dauerhaft Biotech23. Oktober 2025Mit Mikroben gegen den Plastikberg – Wie ein uraltes Enzym den Kunststoff neu erfinden könnte

Biotech23. Oktober 2025Mit Mikroben gegen den Plastikberg – Wie ein uraltes Enzym den Kunststoff neu erfinden könnte

Schreibe einen Kommentar