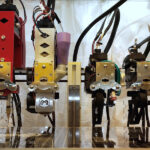

Nicht nur das Chassis dieser Maus ist aus Holz – Empa-Forschende haben es geschafft, erstmals auch Leiterplatten aus einem Holzverbund-Stoff herzustellen, der vollständig kompastierbar ist.

(Bild: Empa )

Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.

Sie liegt gut in der Hand, klickt präzise und riecht ein wenig nach Wald: Eine Computermaus aus Holz klingt nach Design-Gag, ist aber das greifbare Ergebnis einer tiefgreifenden Innovation. Forschende der Empa haben erstmals Leiterplatten entwickelt, die nicht aus fossilen Kunststoffen bestehen, sondern aus einem Holzverbund, der sich am Ende seines Lebenszyklus vollständig zersetzen lässt. Das Ziel: eine Elektronik, die mit der Natur arbeitet – nicht gegen sie.

Elektronik ohne Fossilien

Leiterplatten – die grün schimmernden Herzen jedes elektronischen Geräts – bestehen bislang aus Glasfasern und Epoxidharzen auf Erdölbasis. Ihre Entsorgung ist aufwendig, Recycling praktisch unmöglich. Angesichts von Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr suchte das Empa-Team um Thomas Geiger aus dem Labor Cellulose and Wood Materials nach Alternativen. Im EU-Projekt HyPELignum entstand daraus eine biologische Variante, die den technischen Anforderungen standhält und zugleich kompostierbar ist.

„Unsere Partner am Forschungsinstitut TNO in den Niederlanden haben ein Verfahren entwickelt, um Lignin und Hemicellulose aus dem Holz zu extrahieren. Übrig bleibt die bräunliche Lignocellulose – bislang ein Abfallprodukt. Wir haben gezeigt, dass sie sich als High-Tech-Rohstoff eignet“, erklärt Geiger.

Vom Abfall zum High-Tech-Träger

Die Forschenden nutzen das Naturgemisch aus Cellulose und Lignin, mahlen es mit Wasser und verwandeln die Faserstruktur in ein feines Netzwerk mikroskopisch dünner Fibrillen. Durch starkes Pressen entweicht das Wasser; die Fibrillen verdichten sich zu einer harten Platte. Das Lignin wirkt dabei als natürlicher Klebstoff. Diese „hornifizierte“ Struktur ist stabil, hitzebeständig – und bei richtiger Behandlung biologisch abbaubar.

Doch Perfektion ist schwierig: Noch reagiert das Material empfindlich auf Feuchtigkeit. „Wenn gar kein Wasser mehr eindringen kann, können auch keine Mikroorganismen wachsen – und die Bioabbaubarkeit wäre verloren“, erklärt Geiger. Genau dieses Gleichgewicht zwischen Robustheit und Zersetzbarkeit macht den Reiz der Forschung aus.

Vom Labor in die Maus

Um zu beweisen, dass ihr Werkstoff alltagstauglich ist, druckten die Forschenden gemeinsam mit der österreichischen PROFACTOR GmbH Kupferbahnen auf die Holz-Platten und bestückten sie mit Chips, Sensoren und LEDs. Ergebnis: funktionierende elektronische Geräte, darunter eine Computermaus und eine RFID-Karte. „Bei vielen Anwendungen müssen wir auch unser Verhältnis zur Elektronik überdenken“, sagt Geiger. „Geräte, die nur wenige Jahre in Gebrauch sind, sollten nicht aus Materialien bestehen, die Jahrhunderte überdauern.“

Am Ende ihrer Lebenszeit könnten die Holzmousen schlicht kompostiert werden: Das organische Trägermaterial zerfällt, Metalle und Bauteile lassen sich rückgewinnen. Ein geschlossener Kreislauf – zumindest in der Theorie.

Grenzen des grünen Wandels

Noch ist das Material empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, die industrielle Massenfertigung ein Ziel für die kommenden Jahre. Doch die Richtung stimmt: Biobasierte Elektronik könnte den globalen Ressourcenverbrauch deutlich senken. Empa-Forscherin Yuliya Dudnyk, Erstautorin der Studie, betont: „Mit Holz als Basismaterial schaffen wir eine Plattform, die den ökologischen Fußabdruck der Elektronikproduktion drastisch reduziert, ohne Leistungseinbußen in Kauf zu nehmen.“

Die Forschenden arbeiten nun daran, die Stabilität zu verbessern, ohne die biologische Zersetzung zu verlieren. Parallel entstehen weitere Demonstrationsgeräte – vom einfachen Sensor bis zu Steuerplatinen – um die Praxistauglichkeit zu testen.

Kreislaufdenken für die Elektronik

Das Projekt HyPELignum verfolgt einen systemischen Ansatz: holzbasierte Ausgangsstoffe, unkritische Metalle und additive Fertigung sollen zusammen eine CO₂-neutrale Elektronik ermöglichen. Finanziert durch Horizon Europe und das Schweizer SBFI, läuft es bis 2026. Ziel ist nicht weniger als ein Kulturwandel in der Elektronikindustrie: weg von fossilen Laminaten, hin zu Kreisläufen aus Naturfasern.

Wenn das gelingt, könnten nicht nur künftige Computermäuse, sondern auch Smartphones, Sensoren oder Kopfhörer aus Materialien bestehen, die sich nach Gebrauch auflösen – statt zu Elektroschrott zu werden.

Kurzinfo: Biologisch abbaubare Leiterplatten

• Projekt: HyPELignum, gefördert durch Horizon Europe und SBFI

• Material: Lignocellulose aus Holzabfällen

• Verfahren: Pressung zu „hornifizierten“ Platten

• Anwendung: Computermaus, RFID-Karte

• Vorteile: Kompostierbar, ressourcenschonend, CO₂-neutral

• Herausforderung: Feuchtigkeitsresistenz verbessern

• Empa-Labor Cellulose and Wood Materials unter Leitung von Thomas Geiger

• Partner: PROFACTOR GmbH (AT), TNO (NL)

• Laufzeit: 2022–2026

Originalpublikation:

Y Dudnyk et al.,

Printed circuit board substrates derived from lignocellulose nanofibrils for sustainable electronics applications;

in: Scientific Reports (2025);

DOI: 10.1038/s41598-025-91653-1

Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.

Letzte Beiträge

3D-Druck19. Februar 2026Der Motor aus dem Drucker: MIT-Plattform fertigt elektrische Maschinen in wenigen Stunden

3D-Druck19. Februar 2026Der Motor aus dem Drucker: MIT-Plattform fertigt elektrische Maschinen in wenigen Stunden Klimaschutz19. Februar 2026Forschende mahnen: 1,5-Grad-Klimaziel darf nur kurzzeitig überschritten werden

Klimaschutz19. Februar 2026Forschende mahnen: 1,5-Grad-Klimaziel darf nur kurzzeitig überschritten werden Energiewende16. Februar 2026Edisons vergessene Batterie erlebt ein Comeback

Energiewende16. Februar 2026Edisons vergessene Batterie erlebt ein Comeback Biodiversität13. Februar 2026Vögel leiden weltweit unter Bau- und Verkehrslärm – Forschende empfehlen Schutzmaßnahmen

Biodiversität13. Februar 2026Vögel leiden weltweit unter Bau- und Verkehrslärm – Forschende empfehlen Schutzmaßnahmen

Schreibe einen Kommentar