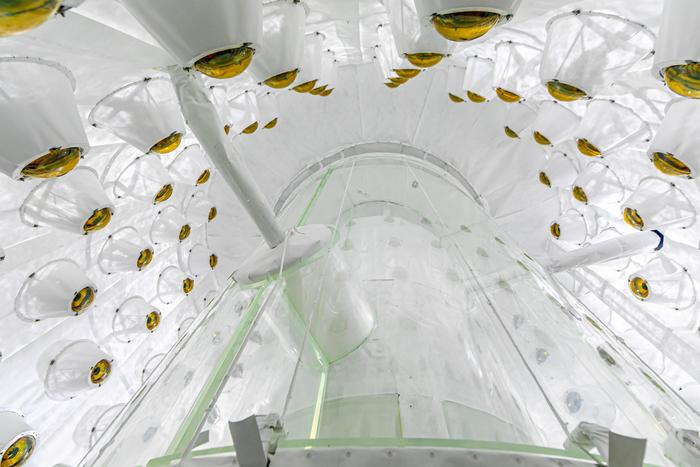

Fast eine Meile unter der Erdoberfläche, abgeschirmt von kosmischer Strahlung, stehen in South Dakota zwei ineinander geschachtelte Titan-Tanks mit zehn Tonnen flüssigem Xenon – und warten auf schwach wechselwirkende Teilchen (WIMPs).

(Bild: Matt Kapust/Sanford Underground Research Laboratory, CC BY-NC-ND)

Tief unter der Erde, in einem stillgelegten Goldbergwerk in South Dakota, lauschen Physikerinnen und Physiker dem Flüstern des Universums. Sie hoffen, ein Signal jener unsichtbaren Masse zu empfangen, die Galaxien zusammenhält und doch nie direkt beobachtet wurde: Dunkle Materie. Nun hat das LUX-ZEPLIN-Experiment (LZ) neue Daten vorgelegt – und die Spur zu den sogenannten WIMPs, den schwach wechselwirkenden massiven Teilchen, erneut eingegrenzt.

Die Jagd in der Tiefe

Fast eine Meile unter der Erdoberfläche, abgeschirmt von kosmischer Strahlung, stehen zwei ineinander geschachtelte Titan-Tanks mit zehn Tonnen flüssigem Xenon. In dieser fast lautlosen Kammer wartet man auf den seltensten aller Zusammenstöße: dass ein WIMP ein Xenon-Atom trifft – ein winziger Stoß, kaum messbar, aber möglicherweise der Beweis für eine unsichtbare Seite der Natur.

„Auch wenn wir natürlich hoffen, ein neues Teilchen zu entdecken, ist es für die Teilchenphysik entscheidend, dass wir Grenzen dafür setzen können, was Dunkle Materie überhaupt sein könnte“, sagt Hugh Lippincott von der University of California, Santa Barbara (UCSB).

Weniger Rauschen, mehr Klarheit

Das Team hat 280 Tage Messdaten ausgewertet – darunter eine neue Serie von 220 Tagen, die zwischen März 2023 und April 2024 gesammelt wurden. Bis 2028 sollen es 1 000 Tage werden. Das Besondere: Das System ist so empfindlich, dass es selbst das schwächste Hintergrundrauschen herausfiltert. Jede Schicht des Detektors wirkt wie eine Zwiebelhaut – sie blockt Strahlung, registriert Teilchenbahnen und hilft, Täuschungen zu erkennen.

Neutronen, die fast überall im Universum vorkommen, gehören zu den größten Störenfrieden. „Das Tückische an Neutronen ist, dass sie ebenfalls mit Xenon-Kernen reagieren und so ein Signal erzeugen, das identisch mit dem eines WIMP wäre“, erklärt Doktorandin Makayla Trask. „Der äußere Detektor erkennt diese Neutronen sehr zuverlässig – wenn dort ein Signal auftaucht, wissen wir, dass wir es nicht mit Dunkler Materie zu tun haben.“

Falsche Fährten ausgeschlossen

Neben Neutronen gibt es auch Radon, ein radioaktives Gas, das Signale vortäuschen kann. „Radon durchläuft eine bestimmte Zerfallsreihe, die man leicht mit einem WIMP verwechseln könnte“, erläutert Jack Bargemann, heute am Pacific Northwest National Laboratory tätig. „Wir haben gelernt, den gesamten Zerfallszyklus im Detektor zu verfolgen, um diese Ereignisse sicher auszuschließen.“

Um jede Form unbewusster Voreingenommenheit zu vermeiden, wurde das sogenannte „Salting“ angewandt: Die Forschenden mischten der Datensammlung künstliche WIMP-Signale bei, die erst am Ende wieder entfernt wurden. „Wir stoßen in Bereiche vor, in denen bisher noch niemand nach Dunkler Materie gesucht hat“, sagt Scott Haselschwardt von der University of Michigan. „Gerade deshalb ist es wichtig, sich nicht von Wunschdenken leiten zu lassen. Wenn man eine Entdeckung macht, muss sie wirklich stimmen.“

Ein Blick über den Tellerrand

Die neuen Ergebnisse verengen die Parameter, innerhalb derer WIMPs existieren könnten. Das bedeutet: Zahlreiche theoretische Modelle müssen angepasst oder verworfen werden. Doch LZ kann mehr, als nur WIMPs aufspüren. „Unser Experiment reagiert auch auf seltene Ereignisse aus anderen Bereichen der Physik – etwa auf solare Neutrinos, exotische Xenon-Zerfälle oder ganz andere Arten Dunkler Materie“, erklärt Chami Amarasinghe von der UCSB.

Der lange Atem der Dunklen Materie-Forschung

Die Wurzeln der UCSB-Beteiligung reichen bis in die 1980er Jahre zurück. „Die UCSB hat die Suche nach Dunkler Materie über Jahrzehnte maßgeblich vorangetrieben und entscheidend zum Aufbau des LZ-Experiments beigetragen“, sagt Harry Nelson, Physiker und Mitbegründer der Kollaboration. Heute zählt LZ rund 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 38 Institutionen – von den USA über Großbritannien und Portugal bis Südkorea und Australien.

Mit den neuen Resultaten ist die Jagd auf Dunkle Materie zwar noch nicht vorbei, aber sie wird immer gezielter. Jeder zusätzliche Datensatz schließt ein weiteres Fenster der Ungewissheit. Und vielleicht, so hoffen die Forschenden, öffnet sich irgendwann ein neues – das hinausführt in eine ganz andere, dunkle Welt.

Kurzinfo: LUX-ZEPLIN-Experiment (LZ)

- Standort: Sanford Underground Research Facility, South Dakota

- Aufbau: Zwei Titan-Tanks mit zehn Tonnen flüssigem Xenon

- Ziel: Nachweis schwach wechselwirkender massiver Teilchen (WIMPs)

- Messzeit: 280 Tage bisher, geplant sind 1 000 bis 2028

- Besonderheit: „Salting“-Methode zur Vermeidung von Datenbias

- Beteiligte Institutionen: 38 aus 6 Ländern

- Hauptbeteiligung: University of California Santa Barbara

- Unterstützung: U.S. Department of Energy & internationale Partner

- Nachfolgeprojekt: XLZD in Planung

Originalpublikation:

J. Aalbers et al.,

Dark Matter Search Results from 4.2 Tonne-Years of Exposure of the LUX-ZEPLIN (LZ) Experiment.

In: Physical Review Letters, 1. Juli 2025

DOI: 10.1103/4dyc-z8zf

Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.

Letzte Beiträge

Astronomie18. Februar 2026Mond in Bewegung: Neue Spuren tektonischer Aktivität überraschen Forschende

Astronomie18. Februar 2026Mond in Bewegung: Neue Spuren tektonischer Aktivität überraschen Forschende Astronomie16. Februar 2026Ein Stern verschwindet – und Astronomen sehen live, wie ein Schwarzes Loch entsteht

Astronomie16. Februar 2026Ein Stern verschwindet – und Astronomen sehen live, wie ein Schwarzes Loch entsteht Astronomie12. Februar 2026Der unsichtbare Ozean im Erdinneren – warum der Erdkern voller Wasserstoff sein könnte

Astronomie12. Februar 2026Der unsichtbare Ozean im Erdinneren – warum der Erdkern voller Wasserstoff sein könnte Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

Schreibe einen Kommentar