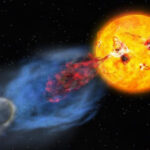

Simulation der möglichen Entstehungs-Katastrophe: Der Proto-Merkur wird dabei durch ein rosafarbenes Mantelmaterial und einen türkisfarbenen Kern dargestellt. (Bild: Formation of Mercury, Nature Astronomy, Fig. 4)

Sein Durchmesser ist kaum größer als der des Mondes, seine Oberfläche ein zerfurchtes Archiv kosmischer Einschläge – doch das wahre Rätsel des Planeten Merkur liegt im Verborgenen: In seinem übergroßen Eisenkern. Keine andere Welt im inneren Sonnensystem hat ein solch massereiches Metallherz bei gleichzeitig so schmalem Silikatmantel. Ein kosmischer Sonderfall, der bislang kaum zu erklären war – bis jetzt.

Eine Theorie auf Kollisionskurs

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des brasilianischen Nationalen Observatoriums und der Université Paris Cité hat eine neue Theorie zur Entstehung des Merkur vorgestellt. Die Studie, erschienen in Nature Astronomy, bringt eine sogenannte Streifkollision ins Spiel – ein seltener, aber möglicher Typus planetarer Kollision, bei dem zwei Himmelskörper nur teilweise miteinander verschmelzen.

Anders als bei einem frontalen Zusammenstoß, bei dem ein kleiner Planet vollständig auf einen größeren prallt, streift bei dieser Variante ein Protoplanet den anderen in einem schrägen Winkel. Dabei kann ein Großteil des Gesteinsmantels abgeschält werden, während der metallische Kern größtenteils erhalten bleibt – das Resultat: ein kleiner, aber eisenreicher Planet wie Merkur.

Simulationen mit Tiefenschärfe

Die Grundlage der neuen Theorie liefern detaillierte Computersimulationen, entwickelt an der Universität Tübingen. Mithilfe eines speziell angepassten Programmcodes simulierten die Forschenden verschiedene Kollisionsszenarien – mit variierenden Aufprallwinkeln, Massenverhältnissen und Geschwindigkeiten. Das Ergebnis: Eine Streifkollision zwischen zwei etwa gleich großen Protoplaneten reproduzierte erstaunlich genau die ungewöhnliche innere Struktur Merkurs.

„Die Arbeit bestärkt die Idee, dass Rieseneinschläge nicht nur Teil der Planetenbildung sind – sie könnten sogar der Hauptfaktor sein, der die endgültige Struktur der Gesteinsplaneten im Sonnensystem geformt hat“, erklärt Patrick Franco, Hauptautor der Studie.

Tübingens Superrechner als Schlüssel

Ein wichtiger Teil der Arbeit fand am Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen statt. Dort entwickelte Dr. Christoph Schäfer mit seinem Team das Simulationsprogramm, das moderne Grafikprozessoren nutzt, um komplexe Rechenvorgänge in kurzer Zeit durchzuführen.

„Moderne High-Performance-Computing-Architekturen wie wir sie hier in Tübingen für unsere Forschung zur Verfügung haben, machen die Entwicklung und Verwendung unseres Programmcodes erst möglich“, sagt Schäfer. Simulationen, die früher Monate gedauert hätten, seien nun in wenigen Tagen möglich.

Diese Rechenpower erlaubte es dem Team, zahlreiche Szenarien durchzuspielen – und so zu zeigen, dass Streifkollisionen kein Sonderfall sein müssen, sondern ein realistischer Bestandteil der frühen Planetenentwicklung sein könnten.

Rückblick auf das junge Sonnensystem

Die neue Theorie passt auch in das größere Bild der Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems. Denn die Phase der Planetenbildung war geprägt von chaotischen Bahnen, wachsender Gravitation und häufigen Zusammenstößen. Dass es bei all dem auch zu schrägen, aber folgenreichen Begegnungen kam, liegt nahe.

Dass ausgerechnet Merkur, der innerste der vier Gesteinsplaneten, das Ergebnis einer solchen kosmischen Seitwärtskollision ist, könnte erklären, warum er sich strukturell so deutlich von seinen Nachbarn unterscheidet. Venus, Erde und Mars besitzen alle deutlich dickere Silikatmäntel und geringere Eisenanteile.

Ein Baustein für die planetare Archäologie

Ob sich die neue Theorie endgültig durchsetzt, wird auch von zukünftigen Missionen abhängen. Die ESA-Raumsonde BepiColombo, die aktuell Richtung Merkur unterwegs ist, soll ab 2026 genauere Daten zur Zusammensetzung seiner Oberfläche liefern – und damit möglicherweise weitere Indizien für die Theorie der Streifkollision.

Doch schon jetzt liefert die Studie einen faszinierenden Einblick in die Frühzeit des Sonnensystems – und zeigt, dass nicht nur Explosionen und Frontalcrashs, sondern auch grazile, schräg verlaufende Zusammenstöße die Welt formen können. Merkur erscheint damit nicht mehr als kosmischer Sonderling – sondern als Zeuge einer ganz bestimmten Begegnung, vor rund 4,5 Milliarden Jahren.

Kurzinfo: Merkur – Zahlen, Fakten, Theorie

• Kleinster und innerster Planet des Sonnensystems

• Ähnlich groß wie der Mond, aber deutlich dichter

• Ungewöhnlich großer Eisenkern bei dünnem Silikatmantel

• Frühere Theorie: Entstehung durch Frontalaufprall mit kleinerem Körper

• Neue Theorie (2025): Streifkollision zweier Protoplaneten ähnlicher Größe

• Simuliert mit Code der Universität Tübingen auf Hochleistungsrechnern

• Ergebnis: Verlust des Mantels, metallreicher Restkörper – typisch Merkur

• Studie erschienen in Nature Astronomy (DOI: 10.1038/s41550-025-02582-y)

• Künftige Bestätigung erwartet durch ESA-Mission BepiColombo ab 2026

Originalpublikation:

Patrick Franco et al.,

„Formation of Mercury by a grazing giant collision involving similar-mass bodies“,

in: Nature Astronomy,

DOI: 10.1038/s41550-025-02582-y

Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.

Letzte Beiträge

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten

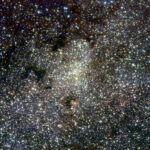

Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?

Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie? Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt

Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben

Schreibe einen Kommentar