Während Quantencomputer als Vision am Horizont erscheinen, rücken parallel sogenannte neuromorphe Konzepte ins Zentrum. Sie nehmen das Gehirn als Vorbild: Nervenzellen speichern und verarbeiten Informationen zugleich, sie verbinden sich zu einem flexiblen Netzwerk.

(Bild: Parvini Tahereh)

Wenn Computer rechnen, rauschen Ströme durch Siliziumbahnen, es surren Lüfter und glühen Rechenzentren. Doch während Maschinen Millionen Watt verschlingen, arbeitet das menschliche Gehirn mit kaum mehr Energie als eine Glühbirne. Diesem Vorbild folgen nun Physikerinnen und Physiker aus Greifswald – mit einem Ansatz, der das Rechnen sparsamer machen könnte.

Grenzen der klassischen Rechner

Die digitale Welt wächst schneller, als es die heutige Hardware verkraftet. Mit jeder neuen Generation von KI-Modellen steigen die Anforderungen: Mehr Daten, größere Netze, längere Trainingszeiten. Klassische Silizium-Prozessoren stoßen dabei an physikalische und energetische Grenzen. Speicher und Rechenwerk sind getrennt, Daten müssen hin- und hergeschoben werden – ein Flaschenhals, der Rechenzeit und Energie kostet.

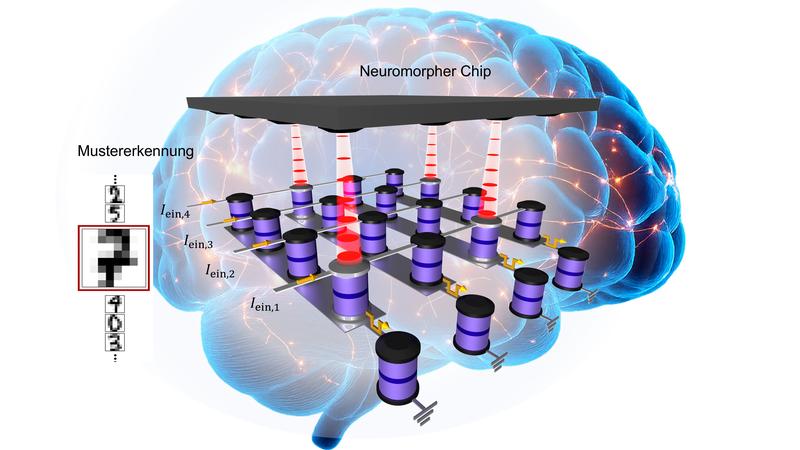

Während Quantencomputer als Vision am Horizont erscheinen, rücken parallel sogenannte neuromorphe Konzepte ins Zentrum. Sie nehmen das Gehirn als Vorbild: Nervenzellen speichern und verarbeiten Informationen zugleich, verbinden sich flexibel, tauschen Signale in Form von Spikes aus. Was die Natur in Milliarden Jahren entwickelt hat, versuchen Forschende nun in Schaltkreisen zu übersetzen.

Magnetische Tunnelkontakte als Schlüssel

Das Team um Dr. Tahereh Sadat Parvini und Prof. Markus Münzenberg von der Universität Greifswald setzt auf magnetische Tunnelkontakte, kurz MTJs. Diese winzigen Bauteile haben das Potenzial, Daten nicht nur zu speichern, sondern auch ähnlich wie Neuronen zu verarbeiten.

„Diese Bauelemente können Informationen nicht nur speichern, sondern sogar wie Nervenzellen verarbeiten. Dadurch eignen sie sich hervorragend für neuartige Rechenkonzepte, die sich an der Funktionsweise des Gehirns orientieren, wir bezeichnen es als ‚neuromorphes Computing‘“, erklärt Parvini.

Der Clou: Die Physiker*innen kombinierten elektrische Ströme mit ultrakurzen Laserpulsen. So ließen sich besonders große thermoelektrische Spannungen erzeugen – genau das, was gebraucht wird, um synapsenähnliches Verhalten in Nanobauteilen hervorzurufen.

Drei entscheidende Eigenschaften

In Experimenten und Simulationen entdeckten die Forschenden gleich drei Eigenschaften, die MTJs für das Gehirn-inspirierte Rechnen prädestinieren. Erstens lässt sich die Spannung je nach Stromstärke flexibel einstellen – wie das Gewicht einer biologischen Synapse, die Signale stärker oder schwächer weitergibt. Zweitens traten spontane „Spikes“ auf, die frappierend an die Kommunikationsweise von Nervenzellen erinnern. Drittens: In einer Testsimulation erkannte ein neuromorphes Netzwerk auf dieser Basis handgeschriebene Ziffern mit einer Genauigkeit von 93,7 Prozent – ein Wert, der etablierten KI-Ansätzen erstaunlich nahekommt.

Prof. Münzenberg betont: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass MTJs mit optisch-elektrischer Ansteuerung eine kompakte und energiesparende Plattform für die nächste Generation des Rechnens darstellen.“ Und er fügt hinzu: „Da die Technologie kompatibel mit heutiger Halbleitertechnik ist, könnte sie aus unserer Sicht in Zukunft in Alltagsgeräten ebenso wie in Hochleistungsrechnern eingesetzt werden.“

Europäische Kooperation und Förderung

Der Ansatz entstand nicht im Alleingang, sondern im Rahmen des EU-geförderten Projekts SpinAge, Teil des Horizon-2020-Programms. Neben der Universität Greifswald beteiligten sich das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen, das International Iberian Nanotechnology Laboratory im portugiesischen Braga sowie die Universität Aarhus in Dänemark. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, neuromorphe Chips so weit zu entwickeln, dass sie in industriellen Halbleiterfabriken produziert werden können.

Die Publikation erschien in Communications Physics und gilt als ein wichtiger Meilenstein: Sie demonstriert, dass sich die Lücke zwischen Grundlagenforschung und praktischer Anwendung langsam schließt. Für Europa bedeutet dies auch eine strategische Chance, eigene Akzente im Wettlauf um die Rechenarchitekturen der Zukunft zu setzen.

Ein Blick nach vorn

Noch sind MTJs keine Alltagskomponenten. Doch das Prinzip zeigt, wohin die Reise gehen könnte: Rechenplattformen, die nicht in Gigawatt, sondern in Milliwatt denken, die Mustererkennung direkt im Bauteil erledigen und damit Smartphones, Sensoren oder Superrechner zugleich schneller und sparsamer machen.

Das menschliche Gehirn bleibt unerreicht – es arbeitet mit rund 20 Watt und übertrifft doch in vielen Bereichen jede Maschine. Aber wenn es gelingt, seine Prinzipien in technische Strukturen zu übertragen, könnte die Informatik einen entscheidenden Schritt machen.

Kurzinfo: Gehirn-inspiriertes Rechnen aus Greifswald

- Forschung: Universität Greifswald, Kooperation mit Teams in Portugal, Dänemark und Deutschland

- Schlüsselbauteile: Magnetische Tunnelkontakte (MTJs), Nanostrukturen, die Speicher- und Verarbeitungsfunktionen vereinen

- Innovation: Kombination elektrischer Ströme mit ultrakurzen Laserpulsen erzeugt starke Spannungen

- Eigenschaften: Anpassbare Synapsen-Gewichte, spontane Spike-Signale, hohe Erkennungsgenauigkeit

- Ergebnisse: 93,7 Prozent Genauigkeit bei handgeschriebenen Ziffern in Simulationen

- Bedeutung: Energieeffiziente Plattform für neuromorphes Computing

- Praxis: Kompatibel mit heutiger Halbleitertechnik, Einsatz von Alltagsgeräten bis Supercomputern denkbar

- Förderung: EU-Projekt SpinAge, Horizon 2020

- Publikation: Communications Physics (2025)

- Perspektive: Schritt in Richtung energieeffizienter, KI-tauglicher Rechenarchitekturen

Originalpublikation:

Oberbauer, F. et al.,

Magnetic tunnel junctions driven by hybrid optical-electrical signals as a flexible neuromorphic computing platform. in:

Commun Phys 8, 329 (2025).

https://doi.org/10.1038/s42005-025-02257-0

Über den Autor / die Autorin

- Die Robo-Journalistin H.O. Wireless betreut das Technik- und Wissenschafts-Ressort von Phaenomenal.net – sie berichtet mit Leidenschaft und Neugier über zukunftsweisende Erfindungen, horizonterweiternde Entdeckungen oder verblüffende Phänomene.

Letzte Beiträge

Hirnforschung29. Oktober 2025Zielgerichtet oder gewohnheitsmäßig? Neue Theorie erklärt, wie das Hirn unser Verhalten lenkt

Hirnforschung29. Oktober 2025Zielgerichtet oder gewohnheitsmäßig? Neue Theorie erklärt, wie das Hirn unser Verhalten lenkt Künstliche Intelligenz28. Oktober 2025Wenn ChatGPT zur Zweitkorrektorin wird – KI besteht im Prüfungsalltag

Künstliche Intelligenz28. Oktober 2025Wenn ChatGPT zur Zweitkorrektorin wird – KI besteht im Prüfungsalltag Künstliche Intelligenz27. Oktober 2025KI-Bildgeneratoren verstärken Geschlechterstereotype je nach Sprache unterschiedlich stark

Künstliche Intelligenz27. Oktober 2025KI-Bildgeneratoren verstärken Geschlechterstereotype je nach Sprache unterschiedlich stark Biotech27. Oktober 2025Reißfeste künstliche Muskeln: So bekommen softe Robots Superkräfte

Biotech27. Oktober 2025Reißfeste künstliche Muskeln: So bekommen softe Robots Superkräfte

Schreibe einen Kommentar