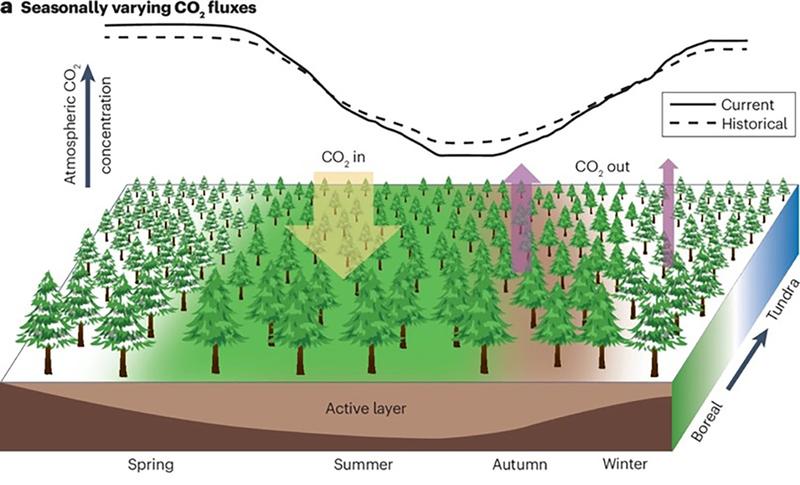

Die saisonale Schwankungen der CO2-Flüsse in den nördlichen hohen Breiten haben seit den 1950er Jahren deutlich zugenommen.

(Bild: Liu et al. 2024)

Im Sommer atmet die Erde tief ein – und im Winter wieder aus. Pflanzen binden Kohlendioxid, wenn sie wachsen, und geben es beim Verrotten wieder frei. Dieses natürliche Ein- und Ausatmen gehört seit Jahrmillionen zum Kreislauf des Lebens. Doch inzwischen gerät der Rhythmus aus dem Takt. Die Schwankungen im globalen Kohlenstoffkreislauf werden immer extremer, vor allem in den nördlichen Breiten.

Eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung der University of Montana und Beteiligung der Universität Augsburg zeigt in einer neuen Metastudie, dass sich der Unterschied zwischen Sommer- und Winterwerten beim atmosphärischen CO₂ seit den 1960er-Jahren um rund 50 Prozent vergrößert hat. Ein dramatisches Signal – denn es weist darauf hin, dass die Erde buchstäblich schneller zu „atmen“ beginnt.

Ein Planet, der schneller atmet

Was wie eine poetische Metapher klingt, beschreibt ein messbares Phänomen: Im Sommer nehmen Pflanzen beim Wachsen Kohlendioxid aus der Luft auf, im Winter setzen Böden und Mikroorganismen es wieder frei. Dieses saisonale Hin und Her hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich beschleunigt.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die CO₂-Schwankungen zwischen Sommer und Winter in den nördlichen Breiten seit den 1960er-Jahren um rund 50 Prozent zugenommen haben,“ erklärt Prof. Dr. Wolfgang Buermann von der Universität Augsburg.

Besonders stark zeigt sich dieser Trend in den borealen Wäldern Eurasiens – also in Regionen wie Skandinavien, Sibirien oder dem Ural. Hier führen längere Vegetationsperioden und wärmere Sommer zu intensiverem Pflanzenwachstum. Gleichzeitig steigt durch höhere Temperaturen auch die Zersetzung organischer Substanz im Winter. Das Resultat: Mehr CO₂-Aufnahme im Sommer, aber auch mehr CO₂-Abgabe im Winter.

Düngungseffekt mit Schattenseite

Ein weiterer Faktor ist der steigende CO₂-Gehalt selbst. Er wirkt auf Pflanzen wie ein Dünger, lässt sie schneller wachsen und erhöht die Photosyntheseleistung. Doch diese scheinbar positive Entwicklung hat eine Kehrseite: Mit dem zusätzlichen Wachstum steigt auch die sogenannte Atmungsaktivität – also die Menge an Kohlendioxid, die Böden und Pflanzen wieder freisetzen.

Buermann beschreibt das Zusammenspiel so: „Wir haben überzeugende Nachweise dafür geliefert, dass ein aktiveres Pflanzenwachstum der Hauptgrund dafür ist, dass der Kohlenstoffkreislauf in den nördlichen Regionen schneller abläuft. Durch die Kombination zahlreicher Datensätze konnten wir die Prozesse, die diesen Wandel antreiben, viel genauer verstehen.“

Die Daten stammen aus dem NASA-geförderten Projekt Arctic Boreal Vulnerability Experiment (ABoVE), das über 15 Jahre hinweg die empfindlichsten Ökosysteme der Nordhalbkugel erforschte.

Wenn der Atem kippt

Das Forschungsteam warnt: Sollte der Ausstoß im Winter irgendwann stärker wachsen als die Aufnahme im Sommer, könnte der nördliche Kohlenstoffkreislauf selbst zum Klimatreiber werden. Waldbrände, auftauender Permafrost und verstärkte Bodenaktivität setzen zusätzliches CO₂ frei – eine gefährliche Rückkopplung, die den globalen Temperaturanstieg weiter beschleunigen würde.

„Arktische Ökosysteme verändern sich schneller als alle anderen auf der Erde,“ sagt Buermann. „Die Rückkopplungseffekte können enorm sein – und realistische Ziele zur Reduzierung von CO₂-Emissionen ernsthaft gefährden.“

Für Klimamodelle, die bisher viele dieser Prozesse nur grob abbilden, bedeutet das: Sie müssen angepasst werden, um die Dynamik der nördlichen Breiten präziser zu erfassen.

Das fragile Gleichgewicht des Nordens

Die borealen Wälder – riesige Kohlenstoffspeicher aus Kiefern, Fichten und Torfböden – spielen eine Schlüsselrolle im globalen Klima. Ihre Stabilität entscheidet mit darüber, ob die Erde in Zukunft weiter aufheizt oder sich allmählich stabilisiert.

Wenn die Natur immer schneller „atmet“, wird das Gleichgewicht zwischen Aufnahme und Abgabe von CO₂ fragiler. Die Studie zeigt eindrücklich, dass selbst Systeme, die bislang als Puffer gegen die Erderwärmung galten, durch die steigenden Temperaturen ihre Funktion verlieren könnten.

Kurzinfo: Der „Atem“ der Erde wird extremer

• Metastudie in Nature Reviews Earth & Environment

• Beteiligung von Prof. Dr. Wolfgang Buermann, Universität Augsburg

• Datengrundlage: 15 Jahre Forschung im NASA-Projekt ABoVE

• CO₂-Schwankungen zwischen Sommer und Winter um 50 Prozent gestiegen

• Ursache: längere Vegetationszeiten, höhere Temperaturen, CO₂-Düngung

• Besonders betroffen: boreale und arktische Wälder Eurasiens

• Gefahr durch Rückkopplungseffekte, Waldbrände, Permafrost

• Klimamodelle müssen diese Dynamiken stärker berücksichtigen

Originalpublikation:

Liu, Z. et al.,

Seasonal CO₂ amplitude in northern high latitudes.

In: Nature Reviews Earth & Environment,

DOI: 10.1038/s43017-024-00600-7

Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.

Letzte Beiträge

Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg

Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung

Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung Kunststoff24. Oktober 2025Jahrhundert-Problem: Plastik-Abfälle in den Ozeanen extrem dauerhaft

Kunststoff24. Oktober 2025Jahrhundert-Problem: Plastik-Abfälle in den Ozeanen extrem dauerhaft Biotech23. Oktober 2025Mit Mikroben gegen den Plastikberg – Wie ein uraltes Enzym den Kunststoff neu erfinden könnte

Biotech23. Oktober 2025Mit Mikroben gegen den Plastikberg – Wie ein uraltes Enzym den Kunststoff neu erfinden könnte

Schreibe einen Kommentar