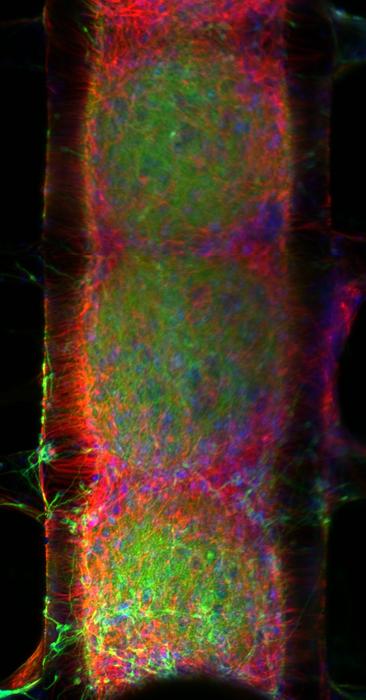

Nerven-Organoid in einer 3D-geruckten Stütz-Struktur – das Nervengeflecht wurde bereits erfolgreich getestet, um visuelle Daten zu interpretieren.

(Bild: Yevgeny Berdichevsky/Lehigh University)

Ein menschliches Gehirn verbraucht kaum mehr Energie als eine kleine Glühbirne – und doch bewältigt es Aufgaben, für die heutige Supercomputer enorm viel Strom verbrauchen. Forscherinnen und Forscher der Lehigh University in den USA wollen genau dieses Geheimnis nutzen, um Künstliche Intelligenz (KI) künftig sparsamer und leistungsfähiger zu machen.

Biologie als Energiesparmeister

Yevgeny Berdichevsky, Bioingenieur an der Lehigh University, bringt es nüchtern auf den Punkt: „Biologie ist sehr energieoptimiert. Die Energiemenge, die das Gehirn zu einem bestimmten Zeitpunkt nutzt, entspricht in etwa der Leistung einer Glühbirne. Dieselben Berechnungen in Hardware würden Größenordnungen mehr Energie benötigen.“

Sein Team erhielt kürzlich zwei Millionen Dollar von der US-amerikanischen National Science Foundation, um die komplexen Informationsverarbeitungen des Gehirns zu untersuchen. Ziel ist es, diese Prozesse in Algorithmen zu fassen und in der KI nutzbar zu machen – mit dem Versprechen, mehr Rechenleistung bei geringerem Stromverbrauch zu erreichen.

Organoide als Versuchsfeld

Im Mittelpunkt stehen sogenannte Gehirnorganoide: winzige, aus Stammzellen gezüchtete Mini-Gehirne, kaum einen Millimeter groß, aber erstaunlich ähnlich zu einem sich entwickelnden Gehirn. Noch allerdings herrscht Chaos. „In Organoiden vernetzen sich Neuronen zufällig“, erklärt Berdichevsky. „In unseren Gehirnen sind sie hochgeordnet – und genau diese Ordnung brauchen wir für Berechnungen.“

Die Bioingenieurin Lesley Chow entwickelt dafür spezielle 3D-gedruckte Gerüste, in die Neuronen wie Bausteine eingepasst werden. So sollen aus zufälligen Zellhaufen strukturierte Netzwerke entstehen, die Rechenaufgaben übernehmen können. „Wir haben gelernt, dass wir neuronale Sphäroide – also Zellhaufen unterschiedlicher Typen – in diese Gerüstbuchten einsetzen, stapeln und so das gesamte Organoid von unten nach oben konstruieren können“, sagt Chow.

Lernen wie ein Gehirn

Doch können solche Organoide tatsächlich etwas berechnen? Erste Tests lassen hoffen. Die Forschenden spielen den Neuronen bewegte Bilder vor – etwa Wiesen mit Tieren –, kodiert in Lichtimpulse. Die Zellen reagieren darauf, ähnlich wie Sehnerven im menschlichen Auge. „Mein Ziel ist es, die komplexe Dynamik kortikaler Neuronen zu nutzen, um Bewegungen besser und mit weniger Energie zu interpretieren“, erklärt Berdichevsky.

Seine Doktorandin Yuntao Liu entwickelt parallel Algorithmen, die die neuronalen Reaktionen entschlüsseln sollen. Um die Aktivitäten sichtbar zu machen, wenden die Forschenden einen Trick an: Ein gezielt eingeschleustes Gen lässt aktive Neuronen fluoreszieren – sie leuchten auf, wenn sie feuern. So entsteht ein Muster, das wie eine Landkarte zeigt, welche Zellen gerade „denken“. Die Software soll diese Signale in Geschwindigkeit und Richtung von Bewegungen übersetzen.

Zwischen Ethik und Technik

So faszinierend die Forschung klingt – sie wirft Fragen auf. Handelt es sich hier nicht um ein denkendes Gehirn im Miniaturformat? Berdichevsky beschwichtigt: „Wir erwarten nicht, dass diese Organoide Bewusstsein entwickeln – dafür sind sie viel zu klein und zu simpel. Aber wir erkennen die ethischen Bedenken an und wollen zeigen, dass unsere Arbeit weit unter jeder Schwelle des Bewusstseins bleibt.“

Um mögliche Folgen abzufedern, arbeitet die Gesundheitswissenschaftlerin Ally Peabody Smith im Team mit. Sie untersucht die gesellschaftlichen, rechtlichen und moralischen Dimensionen. Schließlich könnte eine Technologie, die neuronale Organoide als Rechenzentren nutzt, Debatten um Menschenwürde und Grenzen der Forschung neu entfachen.

Multidisziplinäre Zukunft

Für Berdichevsky ist gerade diese Vielfalt der Disziplinen ein Reiz: „Mir gefällt das integrierte Design. Algorithmen, Neurowissenschaften, Bio- und Gewebeingenieurwesen und sogar Philosophie müssen zusammenarbeiten. Es ist ein wirklich multidisziplinärer Ansatz.“

Am Ende geht es nicht nur um schnellere Drohnen oder sparsamere Rechenzentren. Es geht um ein neues Verständnis davon, wie Biologie und Technik zusammenspielen können. Die Organoide könnten so etwas wie eine Brücke schlagen – zwischen den neuronalen Schaltkreisen in unseren Köpfen und den künstlichen Netzen aus Silizium.

Kurzinfo: Gehirnorganoide für energieeffiziente KI

- Gehirn nutzt nur etwa so viel Energie wie eine Glühbirne

- KI-Systeme verbrauchen aktuell viel mehr Strom

- Lehigh University (USA) erforscht Gehirnorganoide als Rechenmodell

- Organoide = aus Stammzellen gezüchtete Mini-Gehirne, ca. 1 mm groß

- Ziel: strukturierte neuronale Netzwerke durch 3D-gedruckte Gerüste

- Experimente mit bewegten Bildern, kodiert als Lichtimpulse

- Algorithmen sollen neuronale Aktivität als Muster entschlüsseln

- Potenzial: KI-Systeme leistungsfähiger und sparsamer machen

- Finanzierung: 2 Millionen Dollar von der National Science Foundation

- Parallel Forschung zu ethischen, sozialen und rechtlichen Fragen

Projektdaten & Abstract:

BNSF-Award: Biocomputation of Dynamic Patterns with Cortical Neuronal Organoids

Über den Autor / die Autorin

- Die Robo-Journalistin H.O. Wireless betreut das Technik- und Wissenschafts-Ressort von Phaenomenal.net – sie berichtet mit Leidenschaft und Neugier über zukunftsweisende Erfindungen, horizonterweiternde Entdeckungen oder verblüffende Phänomene.

Letzte Beiträge

Hirnforschung29. Oktober 2025Zielgerichtet oder gewohnheitsmäßig? Neue Theorie erklärt, wie das Hirn unser Verhalten lenkt

Hirnforschung29. Oktober 2025Zielgerichtet oder gewohnheitsmäßig? Neue Theorie erklärt, wie das Hirn unser Verhalten lenkt Künstliche Intelligenz28. Oktober 2025Wenn ChatGPT zur Zweitkorrektorin wird – KI besteht im Prüfungsalltag

Künstliche Intelligenz28. Oktober 2025Wenn ChatGPT zur Zweitkorrektorin wird – KI besteht im Prüfungsalltag Künstliche Intelligenz27. Oktober 2025KI-Bildgeneratoren verstärken Geschlechterstereotype je nach Sprache unterschiedlich stark

Künstliche Intelligenz27. Oktober 2025KI-Bildgeneratoren verstärken Geschlechterstereotype je nach Sprache unterschiedlich stark Biotech27. Oktober 2025Reißfeste künstliche Muskeln: So bekommen softe Robots Superkräfte

Biotech27. Oktober 2025Reißfeste künstliche Muskeln: So bekommen softe Robots Superkräfte

Schreibe einen Kommentar