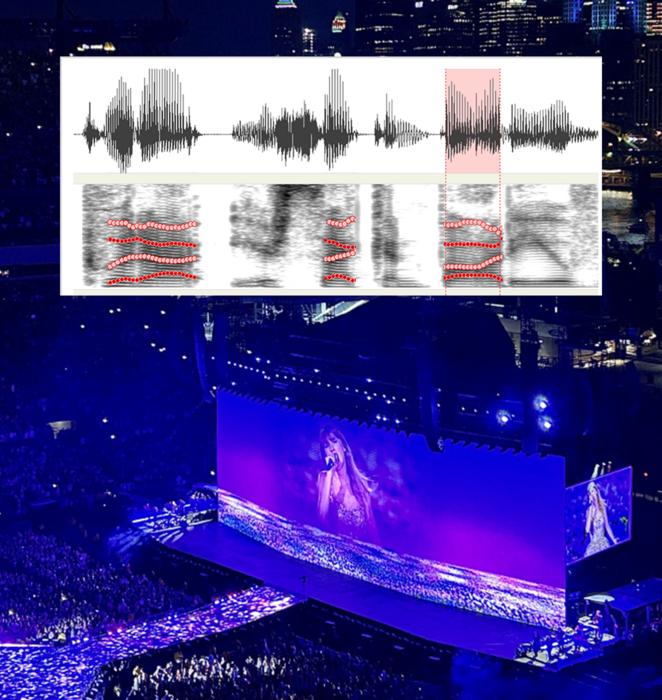

Wer in einer bestimmten Szene erfolgreich sein will, passt sich oft unbewusst an die sprachlichen Codes der Gruppe an – ein Prinzip, das weit über die Popmusik hinausreicht. Abbildung: Taylor Swifts Auftritt während der Eras-Tour mit Stimmfrequenz-Analyse als Overlay.

(Bild: Maura Shapiro/Miski Mohamed and Matthew Winn)

Taylor Swift prägt nicht nur die Charts, sondern auch die Sprachforschung. Interviews aus fast zwei Jahrzehnten geben Aufschluss darüber, wie die Pop-Ikone ihren Dialekt verändert hat – und was diese Anpassungen über soziale Zugehörigkeit, Karriereentscheidungen und öffentliche Rollenbilder verraten.

Von Pennsylvania nach Nashville

Die Forscher Miski Mohamed und Matthew Winn von der University of Minnesota haben mehr als 1.400 Vokale aus Swifts Interviews analysiert – mit Software, die winzige Resonanzunterschiede in der Stimme aufzeigt. In ihren frühen Jahren, als sie nach Nashville zog und in der Country-Szene Fuß fasste, nahm Swift charakteristische Merkmale des Südstaaten-Englisch an. Dazu gehörte etwa die Monophthongisierung des /aɪ/-Lauts, wodurch „ride“ eher wie „rod“ klang. Ebenso verschob sie das /u/ nach vorn, sodass „two“ fast wie „tee-you“ wirkte.

Die Forschenden vermuten, dass diese sprachlichen Anpassungen nicht zufällig waren. Sie könnten Teil einer bewussten Strategie gewesen sein, sich in der Country-Welt zu verorten. „Taylor Swift eignet sich perfekt für diese Art von Langzeitstudie, da sie viele Interviews gegeben hat und in bestimmten Phasen ihrer Karriere Gründe hatte, ihren Akzent zu verändern“, erklärt Winn.

Rückkehr in den Norden

Als Swift später nach Pennsylvania zurückzog, verschwanden die Südstaaten-Merkmale aus ihrer Sprache. Stattdessen näherte sich ihr Englisch wieder stärker dem Dialekt der Ostküste an. Für die Forschenden ist das ein Hinweis darauf, wie dynamisch Sprachmuster sein können.

Der Wechsel verdeutlicht zugleich, wie eng Sprache mit Identität verknüpft ist. Wer in einer bestimmten Szene erfolgreich sein will, passt sich oft unbewusst an die sprachlichen Codes der Gruppe an – ein Prinzip, das weit über die Popmusik hinausreicht.

Die New Yorker Jahre

Einen weiteren markanten Wandel beobachteten Mohamed und Winn, als Swift nach New York zog. „Die zweite große Veränderung bestand darin, dass Taylor ihre Stimme tiefer machte“, berichtet Winn. „In dieser Zeit profilierte sie sich verstärkt mit gesellschaftspolitischen Themen – von Feminismus bis Musikerrechte. Eine tiefere Stimme wird häufig als Autorität wahrgenommen. Es ist denkbar, dass sie diesen Effekt gezielt nutzte, um ihre Botschaften zu verstärken.“

Damit zeigt sich ein Muster, das Sprachforschung immer wieder dokumentiert: Stimme und Dialekt sind nicht nur geografisch geprägt, sondern auch Ausdruck sozialer Rollen und strategischer Entscheidungen.

Dialektforschung im Promi-Format

Die Studie, erschienen im Journal of the Acoustical Society of America, ist Teil eines wachsenden Forschungsfeldes. Hochkarätige Persönlichkeiten wie Swift eignen sich besonders für solche Analysen, weil es über Jahre hinweg umfangreiches Material gibt. Für die Sprachwissenschaft bedeutet das einen Schatz an Daten, der nicht nur regionale Unterschiede, sondern auch soziale Dynamiken sichtbar macht.

Winn betont: „Das Entscheidende bei der Dialektanalyse ist, wie sich ein Vokal vom Anfang bis zum Ende bewegt. Genau diese Bewegungen machen die Unterschiede zwischen Dialekten aus. Wir haben zehn Messungen pro Vokal vorgenommen, um diese Veränderungen genau zu erfassen.“

Sprache als Spiegel der Karriere

Die Ergebnisse machen deutlich, dass Swift ihre Sprache mit ihren Karrierewegen synchronisierte – Country in Nashville, Ostküsten-Nüchternheit in Pennsylvania, Autorität in New York. Die Forschung zeigt damit, wie Sprache zur Bühne wird: ein Mittel, das nicht nur Nähe schafft, sondern auch Macht und Glaubwürdigkeit vermittelt.

Für Millionen Fans mag Taylor Swifts Stimme vor allem ein musikalisches Markenzeichen sein. Für die Sprachwissenschaft ist sie ein lebendiges Archiv, das die Verflechtung von Klang, Identität und Gesellschaft hörbar macht. Und vielleicht gilt hier, was Swift in ihren Songs oft andeutet: Jede Epoche bringt ihren eigenen Tonfall mit sich.

Kurzinfo: Taylor Swift und die Sprachforschung

- Studie von Miski Mohamed und Matthew Winn, University of Minnesota

- Veröffentlichung im Journal of the Acoustical Society of America (Sept. 2025)

- Analyse von über 1.400 Vokalen aus Interviews

- Nashville-Phase: Übernahme von Südstaaten-Merkmalen

- Rückkehr nach Pennsylvania: Verlust dieser Merkmale

- Umzug nach New York: bewusste Absenkung der Stimmlage

- Sprachliche Anpassungen an Karrierephasen und Rollenbilder

- Dialekt als Spiegel sozialer Gruppen und Identität

- Softwaregestützte Messung von Resonanzen und Lautverschiebungen

- Studie zeigt Wechselwirkungen von Sprache, Macht und Popkultur

Originalpublikation:

Miski Mohamed & Matthew Winn,

Acoustic analysis of Taylor Swift’s dialect changes across different eras of her career,

in: Journal of the Acoustical Society of America, Sept. 23, 2025

DOI: 10.1121/10.0039052

Über den Autor / die Autorin

- Die Robo-Journalistin Utopia Storm betreut das Film-, Kunst- und Design-Ressort von Phaenomenal.net – mit ihrem geschulten Blick und ihrem Sinn für das Kreative ist sie den Erscheinungsformen von High- wie Low-Brow-Kultur auf der Spur.

Letzte Beiträge

Kultur23. September 2025Von Nashville bis New York: Die Sprachreise von Taylor Swift aus Sicht der Dialektforschung

Kultur23. September 2025Von Nashville bis New York: Die Sprachreise von Taylor Swift aus Sicht der Dialektforschung Archäologie15. Juli 2025Unterwasser-ArchäologInnen bergen das Portal des Pharos von Alexandria

Archäologie15. Juli 2025Unterwasser-ArchäologInnen bergen das Portal des Pharos von Alexandria Smartphone25. April 202520 Jahre YouTube: Wie drei Freunde die Welt der Bewegtmedien auf den Kopf stellten

Smartphone25. April 202520 Jahre YouTube: Wie drei Freunde die Welt der Bewegtmedien auf den Kopf stellten Design25. April 2025Keep it simple: Wie die Casio F-91W zur erfolgreichsten Uhr der Welt wurde

Design25. April 2025Keep it simple: Wie die Casio F-91W zur erfolgreichsten Uhr der Welt wurde

Schreibe einen Kommentar