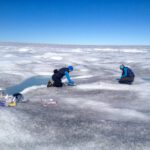

Arktische Flüsse verwandeln sich in rostig-orange Gewässer, seit dem der Permfrost zu tauen beginnt. Die geochemischen Ursachen hinter der Verfärbung man erst jetzt verstanden.

(Bild: Jean-François Boily)

Wenn Flüsse in der Arktis sich rostrot verfärben, wirkt es zunächst wie ein Naturmärchen. Doch dahinter steckt Chemie, die bisher kaum jemand vermutet hätte. Forschende der Universität Umeå haben gezeigt: Eis kann Eisen schneller auflösen als flüssiges Wasser – ein paradox klingendes Phänomen, das Folgen für Ökosysteme in Polarregionen hat.

Ein alter Irrtum bricht zusammen

Lange galt die Lehrmeinung, dass chemische Reaktionen in gefrorenen Umgebungen fast zum Erliegen kommen. Doch die neue Studie, veröffentlicht in PNAS, zeigt das Gegenteil: Bei minus zehn Grad Celsius löst Eis mehr Eisen aus Mineralen als Wasser bei vier Grad. Damit kippt ein jahrzehntelanger Grundsatz der Geochemie.

„Es mag kontraintuitiv klingen, aber Eis ist kein passiver gefrorener Block“, erklärt Jean-François Boily, Professor an der Universität Umeå. „Gefrieren erzeugt mikroskopische Taschen von flüssigem Wasser zwischen Eiskristallen. Diese wirken wie chemische Reaktoren, wo Verbindungen extrem konzentriert und sauer werden. So können sie selbst bei minus 30 Grad Celsius mit Eisenmineralen reagieren.“

Wie Eis zu einer Chemiefabrik wird

Das Team untersuchte Goethit, ein weit verbreitetes Eisenoxid, zusammen mit einer organischen Säure. Mit hochauflösender Mikroskopie und wiederholten Gefrier-Tau-Zyklen konnten sie beobachten, wie das Eisen schrittweise freigesetzt wurde.

Das Geheimnis liegt im Rhythmus von Gefrieren und Auftauen. Immer dann, wenn Eis schmilzt, werden zuvor eingeschlossene organische Moleküle freigesetzt. Diese beschleunigen die Reaktionen beim nächsten Gefrieren. Auch die Salzkonzentration spielt eine Rolle: Süß- und Brackwasser verstärken die Eisenauflösung, während Salzwasser sie eher bremst.

Von der Mine bis zur Arktis

Die Ergebnisse lassen sich nicht nur auf die Arktis übertragen. Überall dort, wo saure Bedingungen herrschen und Eisenmineralien mit organischen Stoffen in gefrorener Umgebung zusammentreffen, kann Eis die Chemie verändern. Beispiele sind saure Bergbauabwässer, gefrorener Staub in der Atmosphäre oder sulfatreiche Küstenböden der Ostsee.

„Wenn sich das Klima erwärmt, werden Gefrier-Tau-Zyklen häufiger“, betont Angelo Pio Sebaaly, Erstautor der Studie. „Jeder Zyklus setzt Eisen aus Böden und Permafrost frei. Das kann Wasserqualität und aquatische Ökosysteme auf riesigen Flächen beeinflussen.“

Damit wird Eis selbst zu einem aktiven Umweltfaktor, der die Kreisläufe von Elementen wie Eisen entscheidend mitgestaltet.

Klimawandel macht Eis zum aktiven Faktor

Dass Flüsse in Alaska, Kanada oder Skandinavien heute in rostigem Orange schimmern, ist daher kein Zufall. Schmelzendes Permafrost-Eis setzt Eisen frei, das mit Sauerstoff reagiert und Wasser färbt. Solche Entwicklungen sind nicht nur ein ästhetisches Phänomen, sondern bedrohen Trinkwasserreserven und die Lebensbedingungen für Fische und andere Organismen.

Die Forschenden wollen nun prüfen, ob sich das Verhalten auf alle eisenhaltigen Eise übertragen lässt. Sollte sich das bestätigen, müsste man die Rolle des Eises in globalen Stoffkreisläufen neu schreiben.

Ein Umdenken in der Geochemie

Bisher war Eis in den Naturwissenschaften oft nur Speicher – für Gase, Nährstoffe oder Schadstoffe. Jetzt zeigt sich: Es ist ein aktiver Akteur, der chemische Prozesse beschleunigen kann.

„Diese Erkenntnisse stellen unsere Sicht auf gefrorene Umgebungen grundlegend in Frage“, resümiert Boily. „Wenn Eis chemisch aktiv ist, müssen wir seine Rolle in Klima- und Umweltmodellen neu bewerten.“

Kurzinfo: Wenn Eis Eisen auflöst

- Neue Studie der Universität Umeå, Schweden

- Eis bei minus zehn Grad löst mehr Eisen aus Mineralen als Wasser bei vier Grad

- Ursache: Mikroskopische Flüssigkeitsfilme zwischen Eiskristallen, extrem sauer

- Wiederholte Gefrier-Tau-Zyklen setzen zusätzlich Eisen frei

- Süß- und Brackwasser verstärken den Effekt, Salzwasser dämpft ihn

- Relevanz: Permafrost-Flüsse, Bergbaugebiete, saure Böden

- Folge: Rostrote Flüsse, veränderte Wasserqualität

- Auswirkungen: Ökosysteme, Trinkwasserversorgung, Fischbestände

- Nächster Schritt: Untersuchung weiterer eisenhaltiger Eisflächen

- Fazit: Eis ist ein aktiver Player im globalen Stoffkreislauf

Originalpublikation:

Angelo Pio Sebaaly et al.,

Ice as a kinetic and mechanistic driver of oxalate-promoted iron oxyhydroxide dissolution,

In: Proceedings of the National Academy of Sciences (26-Aug-2025) DOI 10.1073/pnas.2507588122

Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.

Letzte Beiträge

Meeresforschung11. Februar 2026Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen

Meeresforschung11. Februar 2026Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen Arbeitswelt11. Februar 202648 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben

Arbeitswelt11. Februar 202648 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg

Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung

Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung

Schreibe einen Kommentar