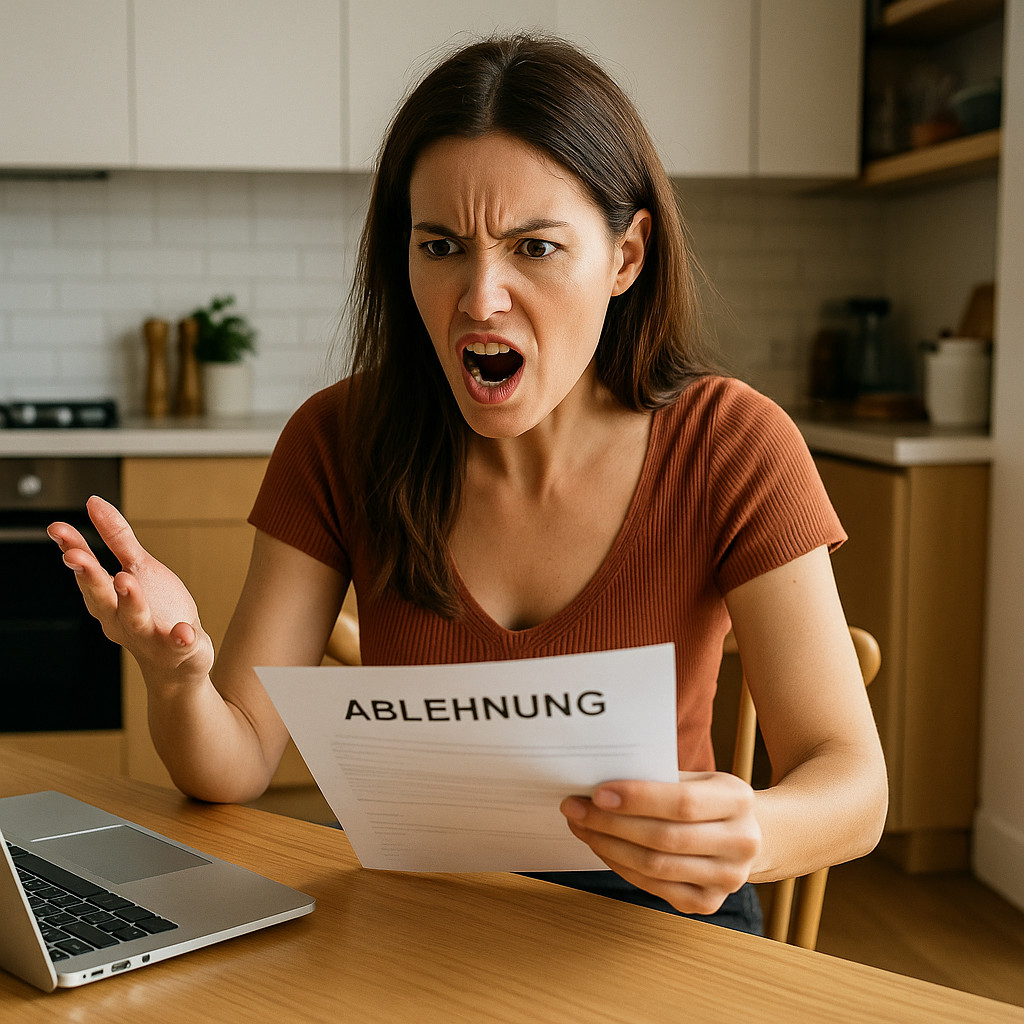

Misstrauen ist offenbar angebracht: Denn immer wieder gab es Fälle, bei denen KI-Systeme bestehende Vorurteile verstärkten und zu falschen Entscheidungen führten, weil die Algorithmen ohne Einbeziehung der Betroffenen konzipiert werden.

(Bild: Redaktion/PiPaPu)

Wenn es um die Bewilligung von Sozialleistungen geht, zählt jedes Formular, jeder Stempel, jede Frist. Wer auf Arbeitslosengeld oder Wohngeld wartet, erlebt die Mühlen der Verwaltung als zäh und unnachgiebig. Da klingt das Versprechen von Künstlicher Intelligenz verführerisch: schnellere Entscheidungen, weniger Papierberge, effizientere Abläufe. Doch genau jene Menschen, die es betrifft, sehen das anders.

Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der Toulouse School of Economics zeigt, dass Sozialleistungsbeziehende dem Einsatz von KI besonders skeptisch gegenüberstehen. Während viele Bürgerinnen und Bürger in Umfragen durchaus bereit wären, Geschwindigkeit über Genauigkeit zu stellen, äußern gerade die Abhängigen von Sozialleistungen deutliche Vorbehalte.

Erfahrungen aus Amsterdam

Ein prominentes Beispiel liefert Amsterdam. Dort testete die Stadt das KI-Programm Smart Check, das Sozialhilfebetrug aufspüren sollte. Das System durchforstete Datenbanken nach Mustern und wies Fälle mit hohem Risiko den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zur Kontrolle zu. Doch anstelle fairer Effizienz kam es zu Verzerrungen: Überproportional häufig landeten Migrantinnen, Frauen und Eltern auf den Prüflisten – oft ohne nachvollziehbare Begründung. Nach massiver Kritik wurde das Programm gestoppt.

Für die Forschenden ist dieser Fall mehr als eine Anekdote. Er illustriert, wie leicht KI-Systeme bestehende Vorurteile verstärken können, wenn sie ohne Einbeziehung der Betroffenen konzipiert werden.

Skepsis der Betroffenen

In einer breit angelegten Befragung in den USA und im Vereinigten Königreich untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Haltung zu automatisierten Entscheidungen. Erstautorin Mengchen Dong betont: „Bedenklicherweise wird bei politischen Entscheidungen oft angenommen, dass die Durchschnittsmeinung die Realität aller Betroffenen widerspiegelt.“

Doch die Realität sieht anders aus. Während Nicht-Empfänger bereit sind, längere Wartezeiten gegen KI-beschleunigte Prozesse einzutauschen, lehnen Sozialleistungsbeziehende die Systeme wesentlich häufiger ab – selbst wenn die Bearbeitung schneller wäre.

Co-Autor Jean-François Bonnefon warnt: „Wenn die Perspektiven vulnerabler Gruppen nicht berücksichtigt werden, drohen Fehlentscheidungen mit realen Konsequenzen – etwa ungerechtfertigte Leistungsentzüge oder falsche Beschuldigungen.“

Perspektivwechsel mit Grenzen

Die Forschenden prüften auch, ob Menschen die Sicht der jeweils anderen Gruppe nachvollziehen können. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Asymmetrie: Sozialleistungsbeziehende können die Haltung der Nicht-Empfänger recht gut einschätzen, während Letztere systematisch überschätzen, wie sehr Betroffene KI vertrauen. Selbst finanzielle Anreize, die für präzisere Einschätzungen vergeben wurden, änderten daran kaum etwas.

Auch die Idee, Vertrauen über ein Widerspruchsrecht zu stärken, brachte wenig. Zwar stieg die Akzeptanz minimal, doch das Grundmuster blieb: Wer selbst von den Entscheidungen betroffen ist, hält an der Skepsis fest.

Folgen für Vertrauen in den Staat

Der Einsatz von KI in der Sozialverwaltung ist nicht nur eine technische Frage, sondern berührt das Fundament staatlicher Legitimation. Je größer die Ablehnung der Systeme, desto geringer das Vertrauen in die Institutionen. Im Vereinigten Königreich gaben Befragte sogar an, dass sie menschliche Sachbearbeiter bevorzugen würden – selbst wenn KI genauso genau und schnell wäre.

Damit wird deutlich: Vertrauen ist kein Nebeneffekt, sondern die Voraussetzung für Akzeptanz. Ohne glaubwürdige Transparenz und die aktive Beteiligung der Betroffenen droht der Einsatz von KI zum Bumerang zu werden.

Appell für Partizipation

Die Autorinnen und Autoren der Studie fordern daher eine partizipative Entwicklung solcher Systeme. Statt Algorithmen ausschließlich an Effizienzkennzahlen auszurichten, müssten die Perspektiven vulnerabler Gruppen ausdrücklich einbezogen werden. Nur so lasse sich verhindern, dass automatisierte Verfahren neue Hürden schaffen, anstatt alte zu beseitigen.

Der nächste Schritt ist bereits geplant: Mithilfe der Infrastruktur von Statistics Denmark sollen auch in Dänemark Stimmen von Sozialleistungsbeziehenden systematisch erfasst werden. Ihr Blick auf die Verwaltung könnte der Schlüssel sein, um KI im Sozialwesen fair und vertrauenswürdig einzusetzen.

Am Ende geht es um mehr als nur Technik. Es geht um die Frage, ob staatliche Hilfen als Stütze oder als Hürde wahrgenommen werden – und ob Algorithmen den Unterschied zwischen beidem verschärfen oder mildern.

Kurzinfo: KI und Sozialleistungen

- Studie von Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Toulouse School of Economics

- Über 3.200 Befragte in den USA und im Vereinigten Königreich

- Sozialleistungsbeziehende deutlich skeptischer gegenüber KI als Nicht-Empfänger

- Beispiel Amsterdam: Smart-Check-Programm setzte vulnerable Gruppen unverhältnismäßig oft auf Risikolisten

- Perspektivwechsel: Betroffene verstehen Mehrheitsmeinung besser als umgekehrt

- Finanzielle Anreize änderten an Fehleinschätzungen kaum etwas

- Widerspruchsrechte nur begrenzt wirksam für Vertrauen

- Zusammenhang zwischen KI-Ablehnung und sinkendem Vertrauen in Institutionen

- Empfehlung: Partizipative Entwicklung von KI-Systemen

- Nächster Schritt: Befragungen in Dänemark

Zusammenfassung (45 Worte):

Dong, M., Bonnefon, J.-F., & Rahwan, I. (2025).

Heterogeneous preferences and asymmetric insights for AI use among welfare claimants and non-claimants.

In: Nature Communications, 16, Artikel 6973

DOI: 10.1038/s41467-025-62440-3

Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.

Letzte Beiträge

Meeresforschung11. Februar 2026Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen

Meeresforschung11. Februar 2026Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen Arbeitswelt11. Februar 202648 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben

Arbeitswelt11. Februar 202648 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg

Klimaschutz29. Oktober 2025Klimapolitik vor 2050 entscheidend für Meeresspiegel-Anstieg Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung

Biodiversität28. Oktober 2025Artensterben verlangsamt sich – Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung

Schreibe einen Kommentar